家賃並みの支払いで家を建てることはできる?

「家賃がもったいないので家を建てようと思った」

「住宅ローンの支払いは今の家賃くらいにしたい」

ご相談時にはこういった声をよく聞きます。

住居を選ぶとき、基本的には賃貸か持ち家(マイホーム)のどちらかとなります。

現在、賃貸で家賃を支払っている。その支払いに問題はないので、住宅ローンの返済額が家賃と同じくらいの金額であれば、今後も問題なく支払っていけるだろう。同じ金額を支払うのなら、自分のものにはならない賃貸よりも自分のものとなるマイホームの方がいい。そう考えられるお気持ちはよくわかります。

では実際に家賃と同じくらいの支払額で家を建てることはできるのでしょうか?

この記事を監修した人

家づくり学校アドバイザー / 2級FP技能士・住宅ローンアドバイザー

今井 園美

子どもの教育資金で苦労した経験からファイナンシャルプランナーの資格を取得。家づくり学校ではアドバイザーとして家づくり全般のサポートをするのはもちろん、専門知識でお金や住宅ローンの悩みも解決している。

FP監修のマネーコラムはこちら >>

「住宅ローンの支払いは今の家賃並みにしたい」

住宅取得のためにかけることができる総費用は、次の3つの資金で決まります。

①自己資金はいくら出せるか?

②親族からの援助資金の有無は?その金額は?

③住宅ローンの借入額をいくらにするのか?

①+②+③の合計額が総予算となります。

「家賃並みの支払い」とは、③の住宅ローンの「借入額」を家賃並みの金額で支払える範囲にしたいということです。

家賃並みの支払いで借りることができる金額はどのくらい?

月々の支払額が同じでも借入できる金額(借入可能額)は、金利や返済期間によって違ってきます。

今回は「家賃」=月々返済額と考えて、次の条件で試算してみます。

・支払方法:元利均等

・返済期間:「35年」or「50年」

・金利:「変動金利」or「固定金利」

★返済期間 35年の場合

【想定金利】

変動金利:0.7%

固定金利:1.87%(フラット35 直近1年間の平均金利)

| 家賃(=月々返済額) | 想定金利 | |

| 変動金利:0.7% | 固定金利:1.87% | |

| 6万円 | 2,230万円 | 1,840万円 |

| 7万円 | 2,600万円 | 2,150万円 |

| 8万円 | 2,970万円 | 2,460万円 |

| 9万円 | 3,350万円 | 2,770万円 |

| 10万円 | 3,720万円 | 3,080万円 |

| 11万円 | 4,090万円 | 3,380万円 |

| 12万円 | 4,460万円 | 3,690万円 |

| 13万円 | 4,840万円 | 4,000万円 |

| 14万円 | 5,210万円 | 4,310万円 |

★返済期間 50年の場合

【想定金利】

変動金利:0.8%

固定金利:1.97%(フラット50 直近1年間の平均金利)

| 家賃(=月々返済額) | 想定金利 | |

| 変動金利:0.8% | 固定金利:1.97% | |

| 6万円 | 2,960万円 | 2,280万円 |

| 7万円 | 3,460万円 | 2,670万円 |

| 8万円 | 3,950万円 | 3,050万円 |

| 9万円 | 4,440万円 | 3,430万円 |

| 10万円 | 4,940万円 | 3,810万円 |

| 11万円 | 5,430万円 | 4,190万円 |

| 12万円 | 5,930万円 | 4,570万円 |

| 13万円 | 6,420万円 | 4,950万円 |

| 14万円 | 6.920万円 | 5,340万円 |

家賃(=月々返済額)から借入できる金額の目安は見えてきました。

家を建てるのにかかる費用はどのくらい?

次にこの借入額の範囲で実際に家を取得することはできるのか?住宅価格の目安を見てみます。

2024年度(令和6年度)国土交通省「住宅市場動向調査」より

住宅を初めて購入する人(一次取得者)の住宅の購入資金額は?

・土地を購入して注文住宅(土地購入資金も含む) 平均 5,876万円(中央値5,000万円)

・分譲戸建て住宅 平均 4,310万円(中央値4,000万円)

・分譲集合住宅 平均 4,366万円(中央値4,200万円)

・既存(中古)戸建て住宅 平均 2,869万円(中央値2,400万円)

・既存(中古)集合住宅 平均 2,857万円(中央値2,400万円)

同上の調査結果によると、住み替えた世帯の従前の家賃は全国平均月額76,629 円(中央値70,000円)となっています。

家賃を7万円と想定した場合、家賃並みの支払額で借入できるのは?

2,150万円(35年返済、固定金利1.87%)~ 3,460万円(50年返済、変動金利0.8%)までとなります。

家賃7万円の方が家賃並みの支払いでと考えると、自己資金がなく住宅ローンの借り入れだけで土地を購入して新築は厳しそうです。既存(中古)住宅であれば、手が届きそうですが、併せてリフォーム工事をするとなると家賃並みとはいかないかもしれません。

所有している土地がある方が新築の場合はどうでしょうか?

「家づくり学校」がご利用者からヒアリングした結果からみる新築注文住宅の建物のみの取得費用の平均額は?

中四国 3,093万円

関東圏 4,107万円

こうしてみると、所有地があって、そこに建物を建てるのであれば家賃並みの支払でも実現できそうです。

土地がなくても家賃並みの支払額で新築住宅を取得したいということであれば、自己資金をいくら準備するのかがポイントとなりそうです。

先ほどの例で考えてみます。

家賃7万円の方が、予算5,000万円で土地と建物の取得を計画した場合、家賃並みの支払いで借入できる金額が、最大3,460万円(50年返済、変動金利0.8%)と考えると、残り1,540万円は自己資金を用意すれば土地と建物を手に入れることができます。

ある程度家賃を負担しているという方であれば、家賃並みでということもできるかもしれませんが、家賃の高いエリアは土地価格も高い傾向にあります。

自分たちの建てたいエリアで、自分たちの建てたい家を建てた場合、いくらで建つのか?予算をしっかり確認し計画を立てることが重要です。

「家賃がもったいないので家を建てようと思った」

こういわれる方は本当に多いです。

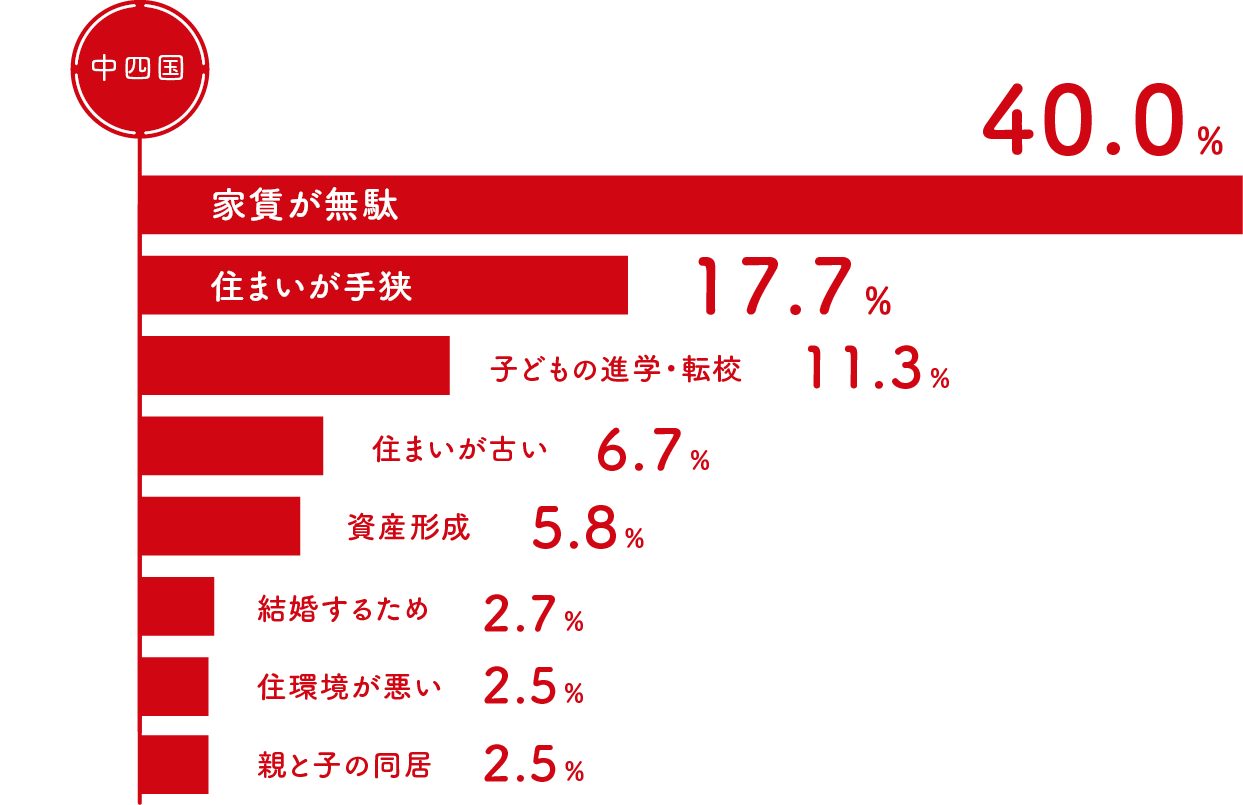

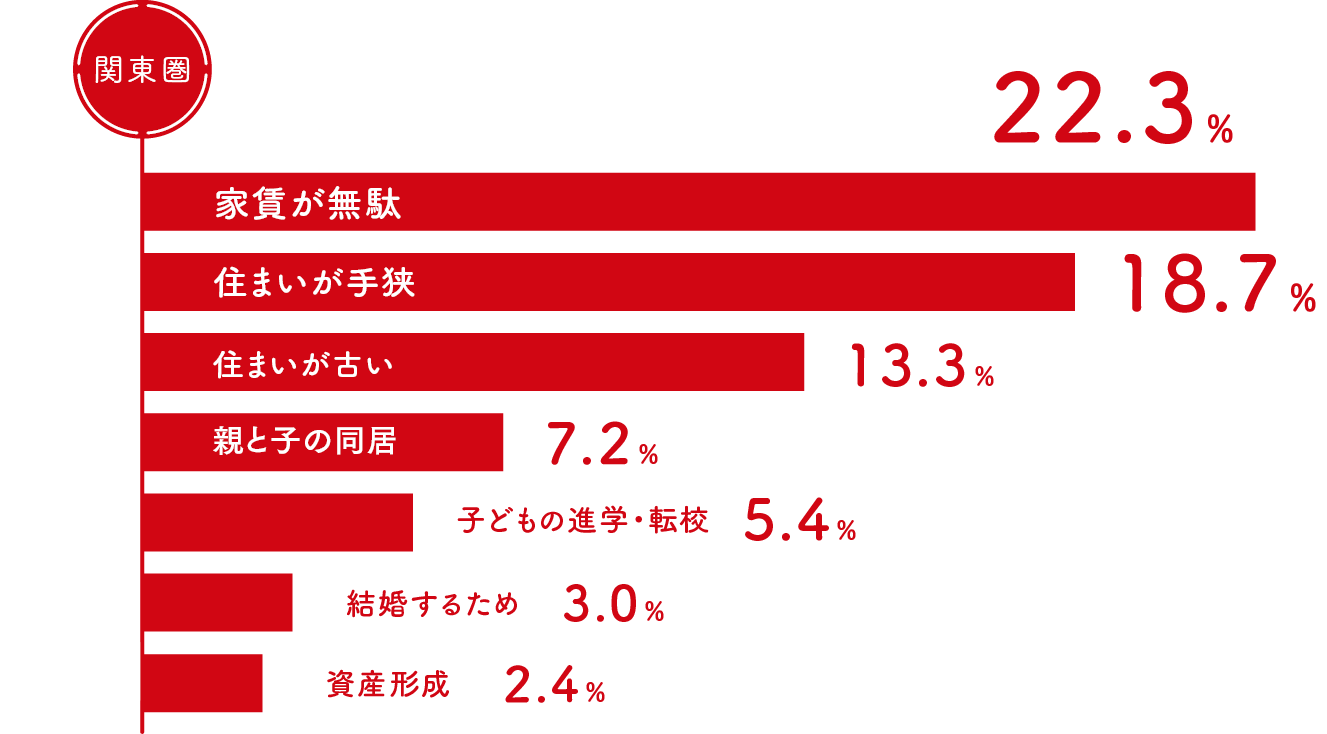

実際に「家づくり学校」においてご利用者にヒアリングした結果からも、家づくりを考え始めた動機として「家賃が無駄」と考える方が多いことがわかります。

家づくりを考え始めた動機は?

賃貸の場合、家賃を一生涯払い続けなければなりません。そうして払い続けたとしても自分たちの家になるわけではありませんので、同じ金額を支払うのであれば最終的には自分たちの家になる方がいい!家賃は無駄!ということのようです。

一方で、「持ち家」と「賃貸」どちらがお得になりますか?という質問もよくいただきます。そこでまず「持ち家」と「賃貸」の違いについてみていきます。

「持ち家」と「賃貸」の違いは?

それぞれのメリット・デメリットを見ていきましょう。

「持ち家」のメリット

自分の資産になる

自由にリフォームや建て替えができる

住宅ローン完済後は住居費の負担が軽くなる

内装や設備のクオリティーや性能が高め

「持ち家」のデメリット

固定資産税などの税金がかかる

生活の変化による住み替えが難しい

メンテナンス費用がかかる

マンションの場合、管理費・修繕積立金・駐車場代の負担がある

「賃貸」のメリット

生活の変化に応じて住み替えができる

隣人とのトラブルが起きても気軽に引越しできる

メンテナンス費用が不要

固定資産税などの税金は不要

「賃貸」のデメリット

自分の資産にならない

リフォームが自由にできない

一生、家賃の支払いが続く

老後の住み替えが難しい場合もある

賃貸契約を断られる可能性がある

「持ち家」と「賃貸」、かかるコストの違い

「持ち家」と「賃貸」では、それぞれかかるコストも違います。

持ち家にかかるコスト

住宅ローンの支払い

メンテナンス費用

固定資産税などの税金

マンションの場合、管理費など

賃貸にかかるコスト

家賃、共益費、駐車場代など

更新料

引っ越し時の敷金・礼金、手数料など

持ち家と賃貸、どちらがお得?

「持家」と「賃貸」のどちらが得か?は永遠の論争と言われています。

比較をするにしても、

持ち家なら、どんな家をいくらで購入するのか?その費用をどう支払うのか?

賃貸なら、どのくらいのサイクルで引っ越し(住み替え)をするのか?家賃はいくら?更新料は必要なのか?

家族の人数は?住みたいエリアは?

条件が異なれば結果も違ってきます。そのため、生涯にかかる費用の差はどのくらいなのか?どちらが得になるのか?単純に比較や計算をすることはできません。

とはいえ、気になりますよね。笑

そこで、Aさんの例で私なりのシミュレーションをしてみますね。あくまでも参考までにということで見てくださいね。

家づくり学校のある中四国の費用感でシミュレーションしてみます。

(例)

Aさん家族

夫(30歳)妻(30歳)子(3歳)子(1歳)の4人家族

90歳までの60年間で試算

■持ち家プランの条件

土地を購入して新築

【予算】

土地:1,300万円

建物:3,000万円

外構、諸費用:400万円

【資金計画】

総予算:4,700万円

自己資金・援助資金:700万円

住宅ローン:4,000万円 返済期間40年、元利均等返済、金利2.0%(全期間固定型)

■賃貸プランの条件

現在 2LDK 家賃(共益費、駐車場代込み):80,000円

子どもが小学校に入学するタイミング(33歳)で、少し広めの3LDKの物件に引っ越し。

あとはライフスタイルの変化に合わせて、第2子が大学進学時(48歳)、定年退職後(66歳)に引っ越しをする

生涯コストはどのくらいかかる?

【持ち家プラン】

★住宅取得にかかる費用

住宅ローン4,000万円

40年間の総返済額:58,142,400円

自己資金:7,000,000円

①合計 65,142,400円

★住宅取得後にかかる費用

固定資産税・都市計画税(60年間):5,660,000円

火災保険(年間40,000円×60年):2,400,000円

メンテナンス費用(設備交換、リフォームなど):9,200,000円

②合計 17,260,000円

持ち家プランの場合の生涯コストは

①+②:82,402,400円

【賃貸プラン】

③家賃(共益費、駐車場代込み)合計:66,480,000円

30歳~32歳 80,000円× 3年

33歳~47歳 120,000円×15年

48歳~65歳 100,000円×18年

66歳~90歳 68,000円×25年

④更新料

2年に1回、家賃1か月分(共益費、駐車場代は除く):2,174,000円

⑤敷金・礼金・仲介手数料(家賃3ヶ月分)×3回:759,000円

⑥ハウスクリーニング費用(1回8万円~10万円想定):360,000円

⑦引っ越し代(1回25万円想定)×3回:750,000円

⑧火災保険(年間10,000円×60年):600,000円

⑨税金・メンテナンス費用:0円

賃貸プランの場合の生涯コストは

③~⑨合計:71,123,000円

いかがでしょうか?

当然ですが、家賃をもっと安く抑えることができれば賃貸の負担金額はさらに少なくなります。

賃貸の魅力は、なんと言ってもその手軽さにあります。住む場所や家賃、環境などを自分のライフスタイルに合わせて住み替えることができます。また、持ち家を立地の良いエリアで購入しようとすると大きな出費になりがちですが、賃貸なら手に届きやすい金額で暮らすことができます。

ただ、高齢になってから賃貸物件の入居審査を受けると貯蓄が十分あっても通りにくくなったり、今後の物価上昇に伴い家賃の相場が上昇した場合、老後の住居費の負担割合が大きくなるなど、一生賃貸で暮らすには考えておくべきリスクもあります。

その点、持ち家であれば、無事に住宅ローンを完済できれば、老後の資産になりますし、終の棲家として安心して暮らしていけます。

マイホームを持つことでの満足感も得られますし、賃貸に比べて、自分たちが建てた家の方が住宅性能が高く、居住空間も広いため、損得を度外視しても広々とした家で快適に暮らしたいという希望をかなえることもできます。

ただ、せっかく家を購入しても、転勤や子どもの進学などによりその家に住み続けられなくなったり、将来子どもが独立すれば、使わない部屋ができて家がムダに広くなるなど、ライフスタイルの変化に柔軟に対応できないというデメリットもあります。また、いくら持ち家は資産とはいえ、築年数の経過によりその資産価値は下がっていきます。

賃貸が向いている人

将来の不安はあっても、その時々のライフスタイルを優先したい人

持ち家が向いている人

老後の生活の安定を優先したい人

「マイホームを持ちたい」という思いは損得だけでは測れないものがあります。賃貸にするか、持ち家にするか、それぞれのメリットとデメリットを比較し、自分に適したほうを選んでいただきたいと思います。

家賃補助と住宅手当を確認しましょう

会社員で賃貸に住んでいる場合、会社の福利厚生の一環として勤務先から「家賃補助」や「住宅手当」が支給されていることがあります。

家賃補助とは

賃貸住宅に住んでいる従業員に対して、家賃の一部を補助する制度

住宅手当とは

住宅に関連する費用の負担を軽減するために、給与に加算して支給される手当のこと

違いとしては、住宅手当は「持ち家」「賃貸」に関わらず支給されますが、家賃補助は「賃貸」に居住する従業員に限定される点です。

家賃補助を受け取りながら賃貸に住んでいた場合、マイホーム取得後は、家賃補助がなくなります。今までの家賃と同じくらいの支払いで、と、考えていたとしても補助がなくなった分、実質負担は大きくなります。

勤務先に住居に関する福利厚生制度があるかどうか?その内容に関してはしっかりと確認しておきましょう。

まとめ

家賃がもったいないから家賃と同じくらいの支払いで新築の家を建てたい!!というのであれば、

住宅取得後にかかる費用を計画に入れておきましょう!

固定資産税等の税金、家のメンテナンス費等がどのくらいになるのか、確認しておきましょう。

住宅取得後にかかる費用として、もう一点、考えておきたいポイントは「住宅性能」です。

省エネ住宅の家を建てた場合、一般の住宅よりも建築費が高くなる傾向があります。ですが、長期的に見れば光熱費を大幅に削減できるため、結果的には家計の負担を大きく減らすことができます。

長期的にランニングコストを抑えることができる家を建てるために、住宅ローンの負担は家賃並みにとはいかなかったとしても、光熱費を抑えることができれば家計における固定費の負担を減らすことができます。「最初にいくらで買ったか?」ではなく「将来かかるお金も含めて生涯にいくらかかるのか?」という視点の切り替えが大切です。

とはいえ、住宅ローン・光熱費・税金・メンテナンス費など…考えることが多くて、どう計算すればいいのか分からない方も多いと思います。

そんな時は、「家づくり学校の個別相談」を活用してみてください。お金のこと、家づくりの進め方、住宅性能のことまで、中立的な立場からわかりやすくお伝えします。

「家賃並みの支払いで家を建てられるか?」を見極める第一歩として、ぜひお気軽にご相談ください。