家は見えない所が一番大切

2024.07.17

2023.07.21

STEP2「後悔しない家づくりのポイント」では、家を建てた後の後悔として「寒い・暑い・結露する」といった住み心地にかんすることが多いこと、そして、住宅内の事故「ヒートショック」があることを解説しました。

このような、住み心地の悪い家やヒートショックが起こる家になってしまうのは、「室内に温度差があること」が原因です。

では、室内に温度差がない家にするにはどうすればいいのでしょうか?

家は見えない所が一番大切です。本記事では快適で省エネに暮らすための、見えない所のつくり方について深く解説していきます。

1.温度差のない室内環境とは

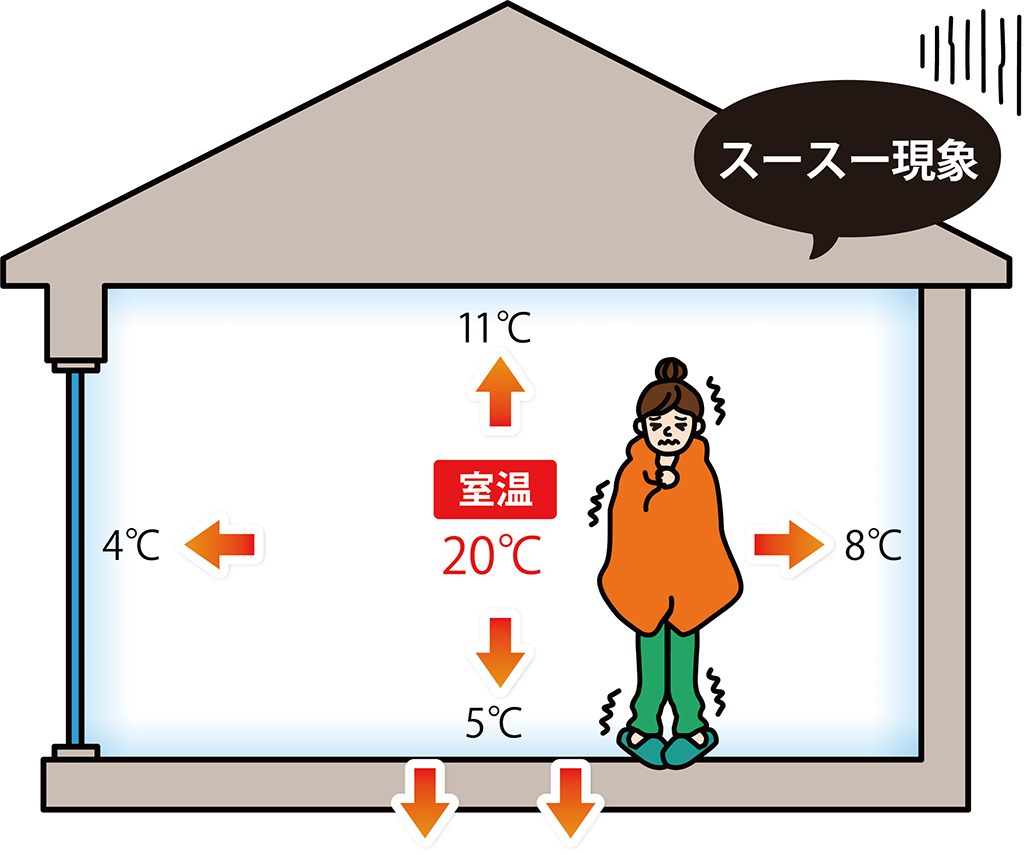

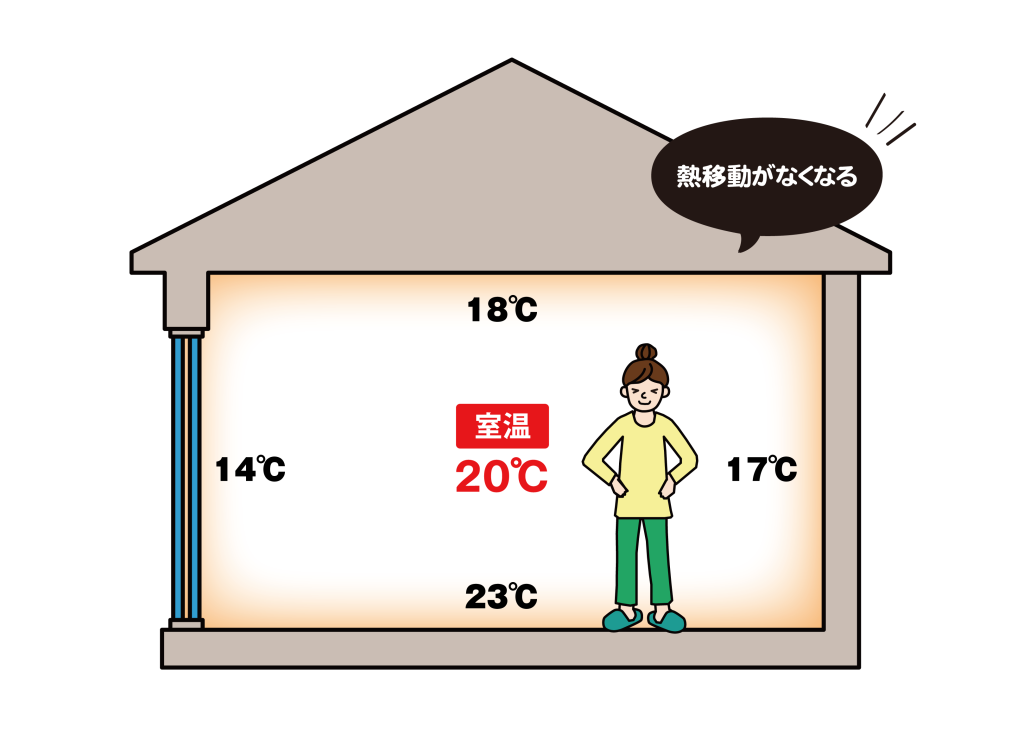

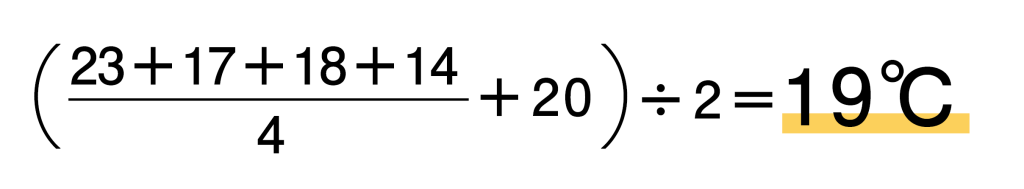

家の中で人が「暑い・寒い」と感じる原因は「体感温度」にあります。体感温度は「室温+平均輻射温度÷2」で求めることができます。

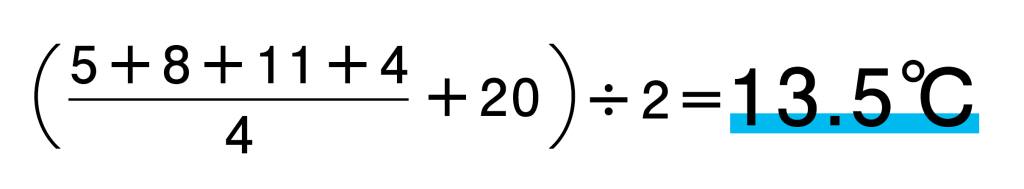

つまり、上記の図の体感温度は以下の通りになります。

室温が20℃でも、床・壁・窓・天井の表面温度の平均が7℃なので、体感温度は13.5℃になってしまいます。熱エネルギーは高いほうから低いほうへと伝導しますので、いくらエアコンで室温を温めても、床・壁・窓・天井の表面温度が低いと、そこに熱が移動してしまい、寒い家になってしまうということなのです。

一方、上のお家は同じく室温20℃ですが、床・壁・窓・天井の表面温度の平均が18℃なので、体感温度は19℃と高くなります。

つまり、室温と表面温度の差をなくすと、熱エネルギーの移動を止めることができ、寒くなく・暑くない快適な温熱環境にすることができます。結果的にエアコンがよく効くようにもなり、省エネが実現できます。

温度差のない家にするということは、具体的に言うと、室温と表面温度の差をなくす家づくりを行うことです。

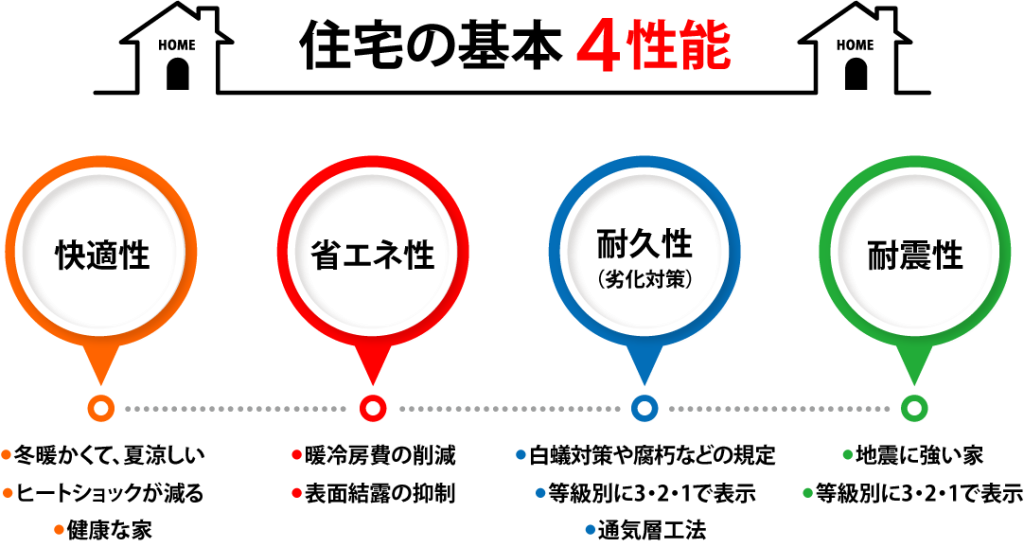

2.住宅に求める基本の4性能とは?

住宅は求められる基本4性能というものがあります。前章で解説した温度差のない家にすると、冬暖かく・夏涼しい ①快適性の高い家 になります。

②快適な家ではエアコンがよく効くので、省エネ性が高い家になります。

③温度差のない家は結露がなくなりますので、家の耐久性が高くなります。

④耐震性については、STEP2で解説した通りで、最高レベルの耐震等級3を求めましょう。

3.結露の危険性

STEP2で解説した通り、耐久性が高い家とはつまり、「腐食に強い家」。腐食は建物の外部からくるものと内部からくるものがあります。内部からくる腐食の原因は「結露」です。

結露とは、空気中に含まれる水蒸気が外気との温度差のある窓などで冷やされることで水滴に変わる現象のことです。夏の暑い日には、冷たい飲み物を注いだグラスの表面などにも結露は発生しますよね。

実はこの結露はとても怖いもので、放っておくと「家」と「身体」をむしばんでいきます。

住宅に求められる基本4性能の一つ、「耐久性」を脅かす結露。その被害や発生メカニズムについて解説します。

結露発生のメカニズム

まずは、なぜ結露が発生するのかを解説します。

「結露」と聞くと、冬に窓ガラスにつく水滴を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか?これは、暖かい空気が急激に冷やされて水蒸気を含み切れなくなり、水として発生するものです。

空気が含むことができる水蒸気量のことを「飽和水蒸気量」と言いますが、飽和水蒸気量は温度によって異なり、暖かい空気ほど多くの水蒸気を含むことができます。

室内の暖かい空気が外気で冷えた窓ガラスに触れると、空気の温度が下がります。すると、温度が下がった分だけ、空気が含むことができる水蒸気量は減ります。この水蒸気は水に変わり、「結露」として窓ガラスにとどまります。これが結露が発生するメカニズムです。

結露が発生するポイントは、空気の温度差です。暖かな空気と、冷たい空気の境目となる場所によく発生します。家の中で最も結露が発生しやすい窓で、サッシ(窓枠)にもよく発生します。

また、窓以外にもお風呂やドア、壁、部屋の隅などにも発生します。

もっとも怖いのは壁の中で起こる「壁体内結露」

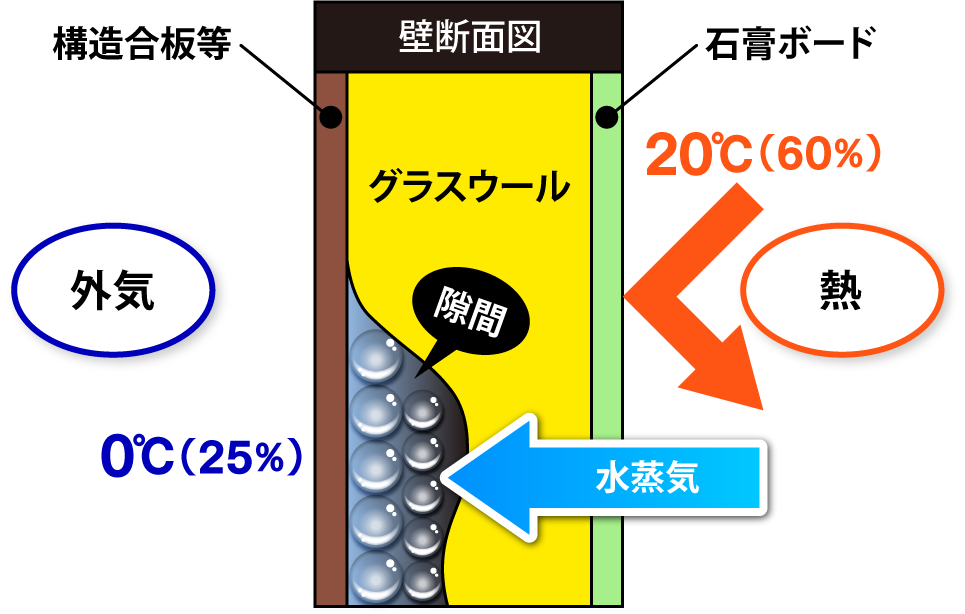

実は、結露は窓などの表面だけでなく壁の中でも引き起こされます。壁の中で発生する結露を「壁体内結露」と言います。

壁体内結露が発生するメカニズムは先ほどの窓やグラスと同じです。室内の水蒸気を含んだ温かい空気が壁の中に侵入し、外気で冷やされた外壁や構造用合板の内側で水蒸気を含み切れなくなり、壁の中に水滴として発生します。

でも、そもそもなぜ上図のように壁の中に温かい空気が入るのでしょうか?

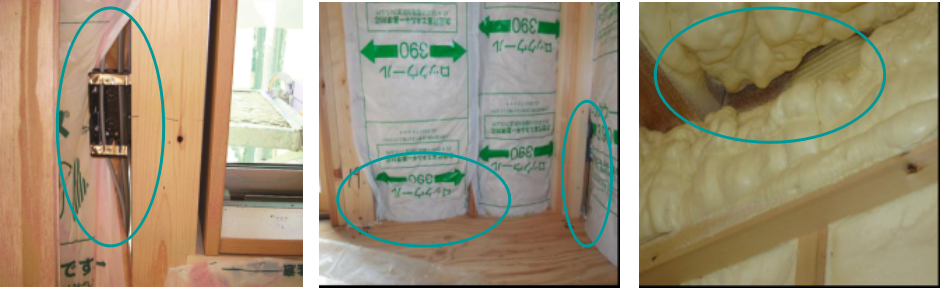

それは、断熱材が正しく施工されていなかったり、気密処理ができていないと隙間ができてしまうからです。

結露による被害

室内の表面だけでなく、壁の中でも発生する結露。この結露により、さまざまな被害が起こります。

①人の体への健康被害

壁の中に結露が発生すると、断熱材にカビが発生します。カビが発生するとダニが大量繁殖します。ダニの主食はカビだからです。

そして、カビやダニの死骸・糞はハウスダストとなり、人が吸い込むことでアトピーやアレルギー性皮膚炎、喘息などの症状を引き起こします。

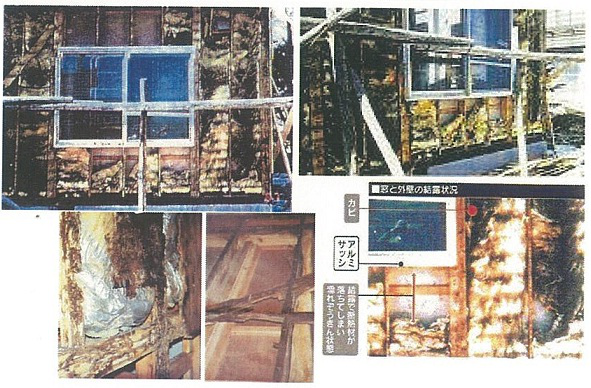

②家を腐食させる

目にすることのない壁の中の結露は、気付かないうちに断熱材にカビを発生させると共に、それに接触する柱や梁をも腐らせてしまう可能性があります。

そして、腐朽菌を呼び込み柔らかくなった木材をシロアリが好むため、シロアリ被害が発生するケースもあります。

腐朽菌やシロアリの浸食が進むと、建物を支える柱や梁の強度が極端に低くなり、地震の際に建物を支えられない恐れがでてきます。

結露は「家」と「体」を蝕む、とても恐ろしいものなのです。

断熱材をキチンと丁寧に施工しなければ結露の原因となることがお分かりいただけたと思います。窓に結露が起きている家は、壁の中や天井裏でも結露が起きている可能性があるということです。

ですので、壁の中をキチンと丁寧に施工する住宅会社であることがとても重要です。さらには、露点計算を行い、結露を起こさない施工技術力を持った住宅会社を選ばなければなりません。

4.快適で省エネ、耐久性の高い家は正しい施工がカギ

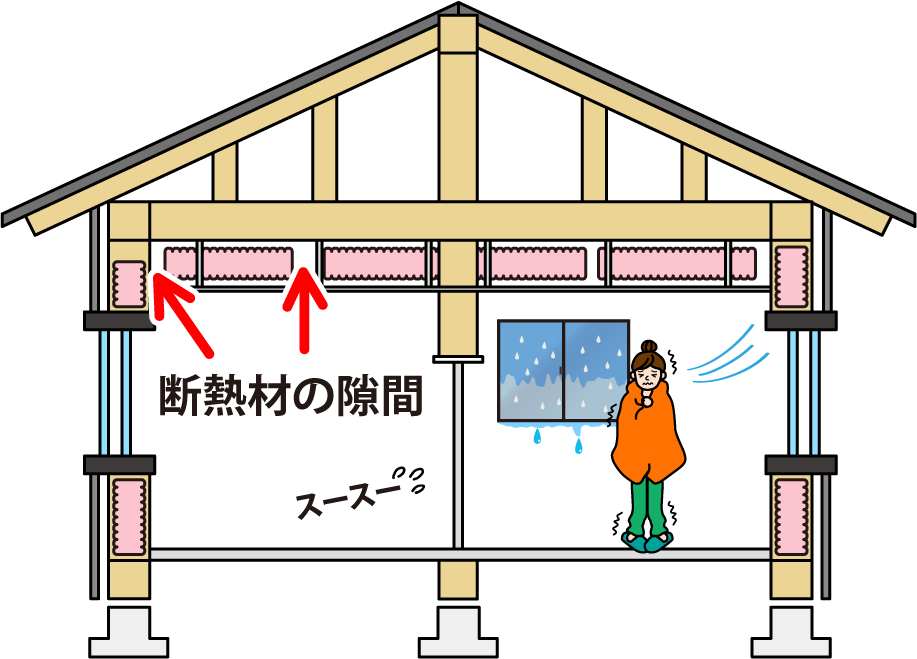

家と体を蝕む結露の原因は、上記の画像のように「断熱材の施工不良による隙間」が原因です。

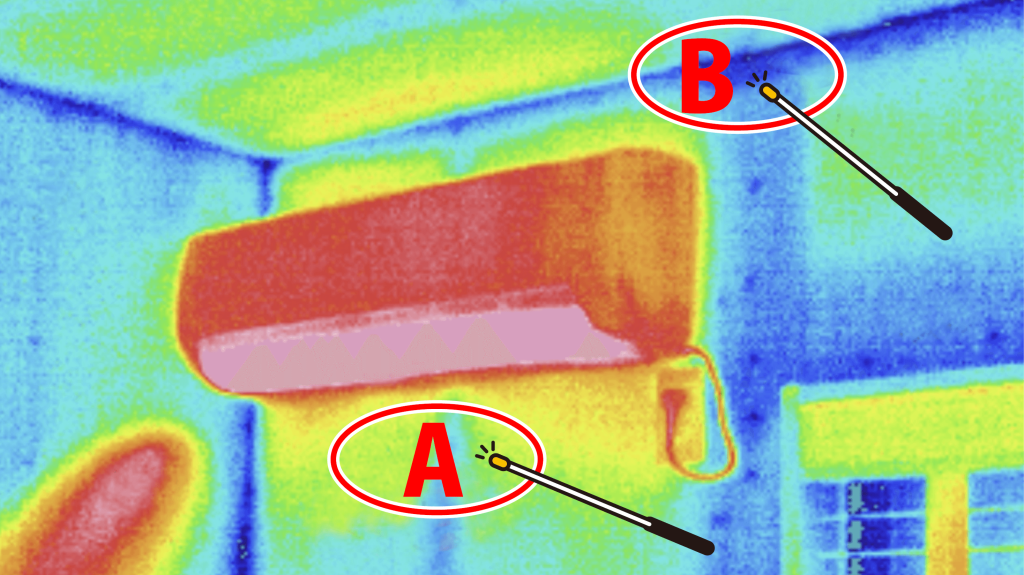

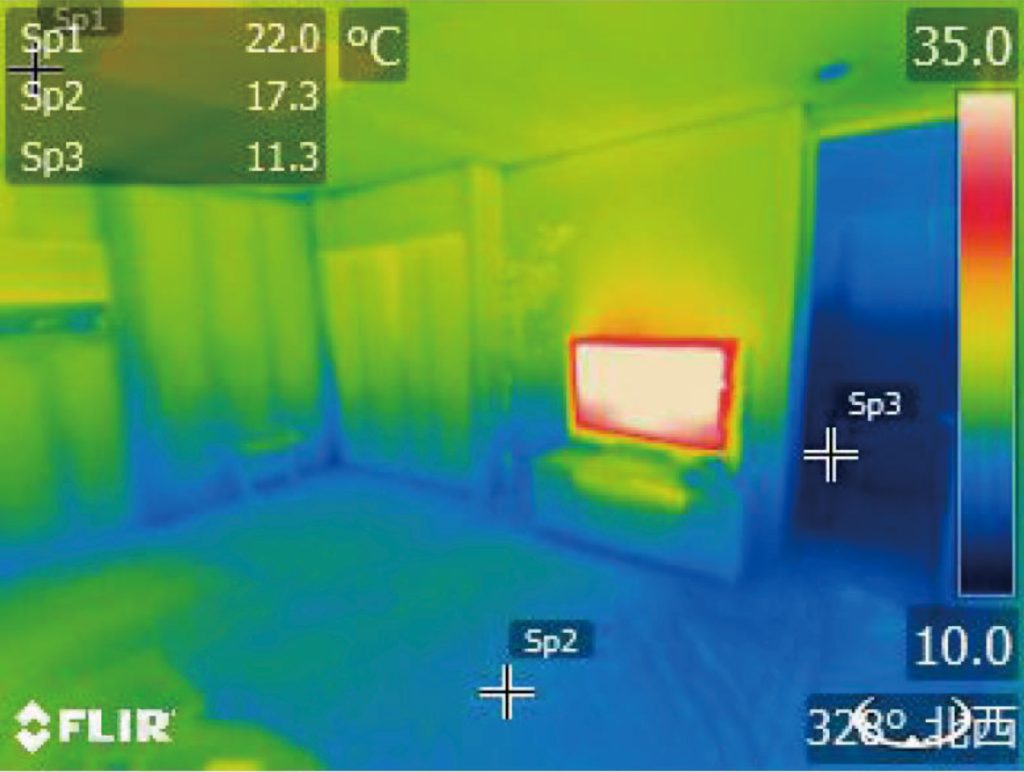

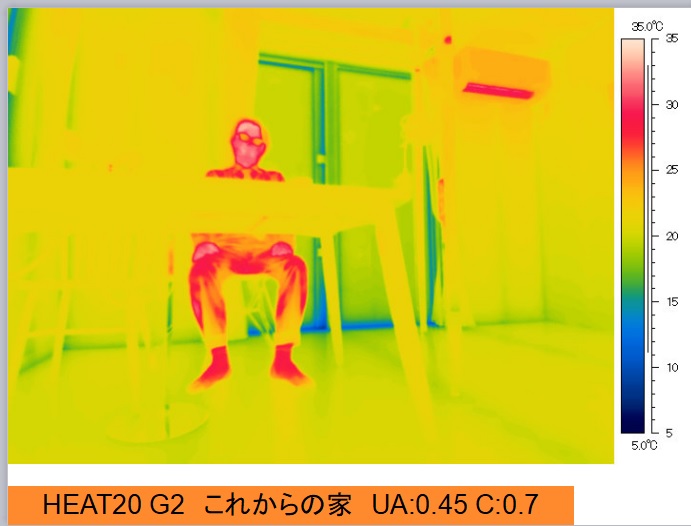

そして、隙間だらけの家は、上の画像のようにエアコンが全く効きません。温かいのはエアコン直下のA部分だけとなります。B部分には壁の中に断熱材がキチンと施工されていないので隙間があり、床下から冷気が上がってしまっています。

結果的に表面温度が下がってしまうため、1.温度差のない室内環境で解説した熱移動が起こってしまっています。

壁の中に隙間があると、結露により耐久性を損なうだけではなく、快適性や省エネ性まで損なわれてしまいます。

正しい施工で熱の移動を止める

では、快適で省エネ、結露のない家にするにはどうすれば良いでしょうか?それは、断熱材をしっかりと丁寧に施工することに尽きます。

上図のように断熱材を隅々まで隙間なく丁寧に施工することが大切です。

そして、隙間風の入るポイントを全て塞ぎます。これを専門用語で「気流止め」と言います。「気流止め」を行うポイントは、スイッチ・コンセントボックス周り、柱の立ち上がり、間仕切り壁の上下、配管・配線周り、ユニットバスの下、玄関周り等があります。

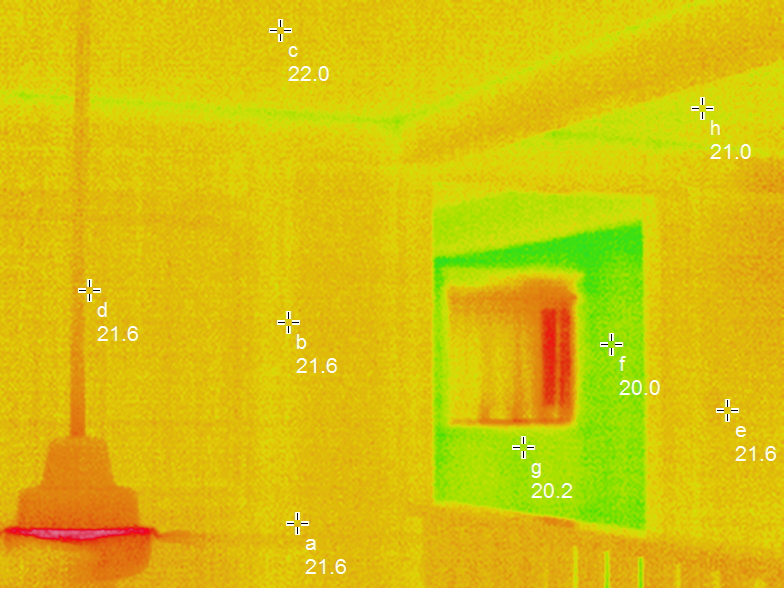

断熱材を隙間なく丁寧に施工し、気流止めをしっかり行って気密性を上げることで、上の画像のように温度差の少ない室内環境を実現できるようになります。上の画像ではほぼ室内が21℃~22℃の快適温度帯に収まっています。

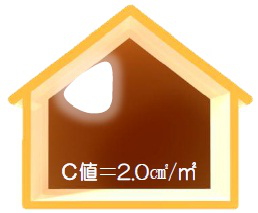

高気密な住宅の基準として、C値(相当隙間面積)は1c㎡/㎡以下 が求められます。

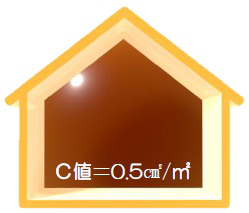

ただし、これまで建てられてきた一般的な家は、上の画像のように不快な家が多かったと言えます。家中(壁の中や床の下)に隙間があると温かい空気は上昇気流となり、床下から冷たい空気を吸い上げてしまいます。

気球が人を持ち上げるように、この上昇気流の力は凄く、暖房すればするだけ足元は冷たくなります。ですので、上昇気流を止める「気流止め」は見えない所の大切な施工と言えます。

この画像から感じることは、日本でこれまで建てられてきた家はエネルギーを捨てる家であるということ。政府はSDGsやカーボンニュートラルの実現を唱えていますが、その前に粗悪な住宅を改修した方が早いようにも思えます。

大手ハウスメーカーであれば良い家になるのか?と思われる人も多いと思います。上の写真は大手ハウスメーカーで建てられた鉄骨造の家です。大手ハウスメーカーであれば大丈夫と言うことではありません。

ハウスメーカーやビルダー、工務店など、どの会社で建てようと、高断熱・高気密にすることにより室温と表面温度の差をなくし、必要最低限の冷暖房で暮らせる家にすることが大切なのです。

断熱材は種類ではなく施工精度で決まる

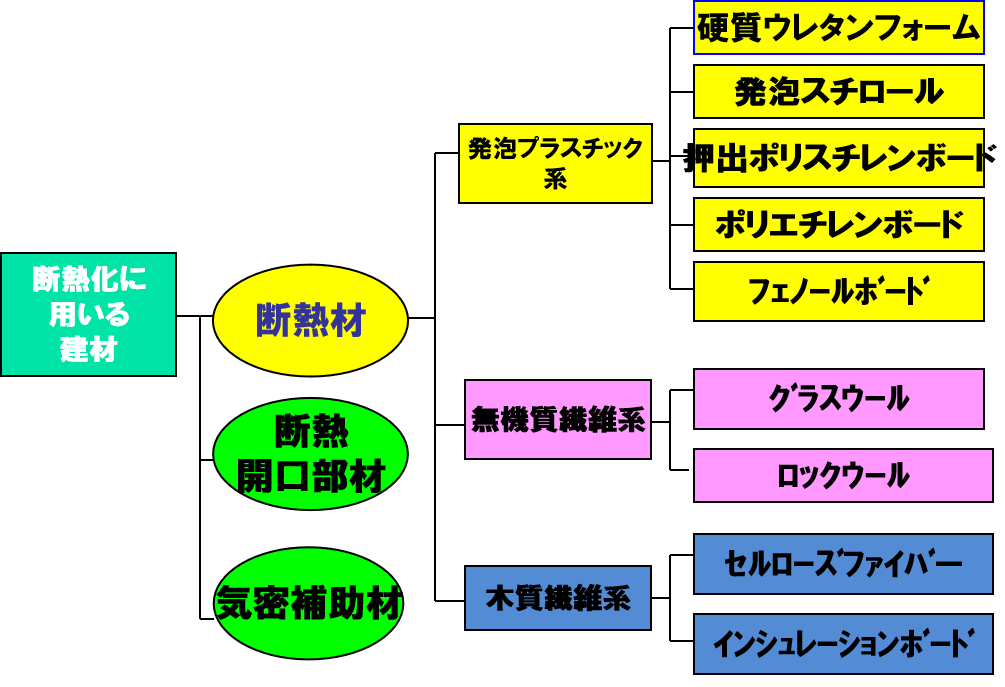

温度差がなく、快適で省エネに暮らせる家にするためには、断熱材をしっかり入れて高断熱にする必要があります。上の図は断熱材の種類を示しています。大きく分けて発泡プラスチック系、無機質繊維系、木質繊維系といったものがあります。

最も使用されているのはグラスウールです。これは断熱材の中で一番安価だからです。

上の写真はグラスウールの断熱施工例です。グラスウールは安価だから悪いというわけではありません。グラスウールでも丁寧に施工すれば断熱材としての性能をきちんと発揮します。

上の写真は発泡プラスチック系断熱材の施工例です。

はめ込み式と発泡式があります。隙間ができにくい断熱材にはなりますが、グラスウールに比べて割高にはなります。

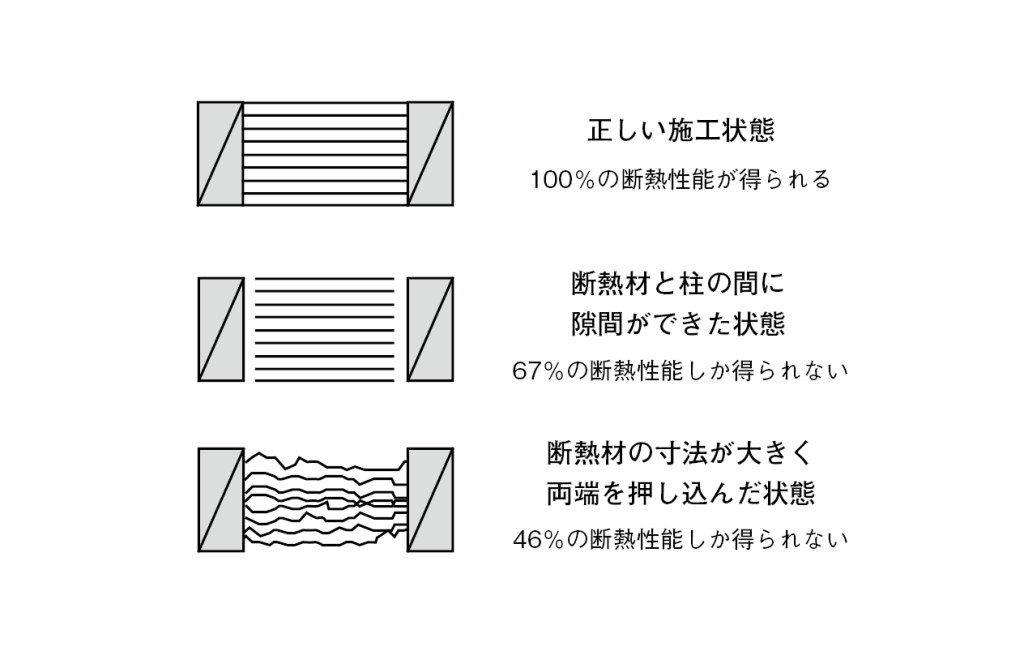

上の表は、断熱材の施工状態による熱還流率(断熱性能)の違いです。寸法が小さかったり、押し込みすぎたりしても断熱性能は低くなります。

断熱材の種類によって価格や効果は異なりますが、最も大切なのは何を使うか、ではなく、どれだけきちんと施工するか?ということ、つまり「施工精度」です。上の施工例のようにキチンと丁寧に施工すれば、冬暖かく・夏涼しくなり、冷暖房費用は抑えられ、結露がなくなり、結果、家は長持ちするようになります。

反対に、粗悪な断熱施工をしてしまえば、冬寒く・夏暑い家になり、冷暖房費用はものすごくかかり、結露が発生し、家が腐食していきます。

断熱材を丁寧に施工することがいかに大切かということですね。STEP3でお話ししたテーマ「家は見えないところが一番大切」というのはこのことです。

ですから、家づくりを依頼する際には、必ず丁寧に施工する住宅会社を選ばなくてはなりません。

では、丁寧に施工している会社の割合はどれくらいあるのか?「家づくり学校」での見方は厳しく、その割合は全住宅会社の3割程度であると推定します。家づくり学校では断熱材を丁寧に施工する会社をご提案しています。

気密性能を高めないと計画換気ができない

断熱材を丁寧に施工して気密性能を高めないと、穴の空いたダウンジャケットを着ているのと同じ状態。暖かくなるどころか隙間風でスース―するようになります。

「気密性の高い住宅は隙間がないから息苦しいのでは?」と思われる人がいますが、これは間違いです。

現在の新築住宅では24時間換気システムの設置が義務付けられているので空気は絶え間なく循環していますが、この換気を計画的に十分行うためには、気密性は高くなくてはなりません。

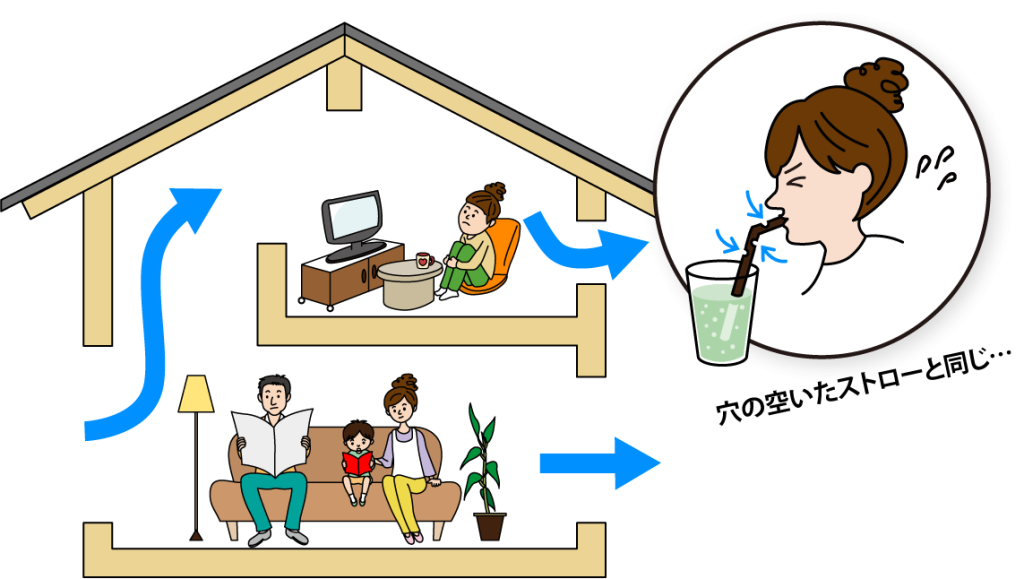

気密性が低い住宅は「穴の開いたストロー」と同じ。穴の空いたストローではジュースが飲めないですよね。家に隙間がないことではじめて、きちんと計画的に換気ができるようになるのです。

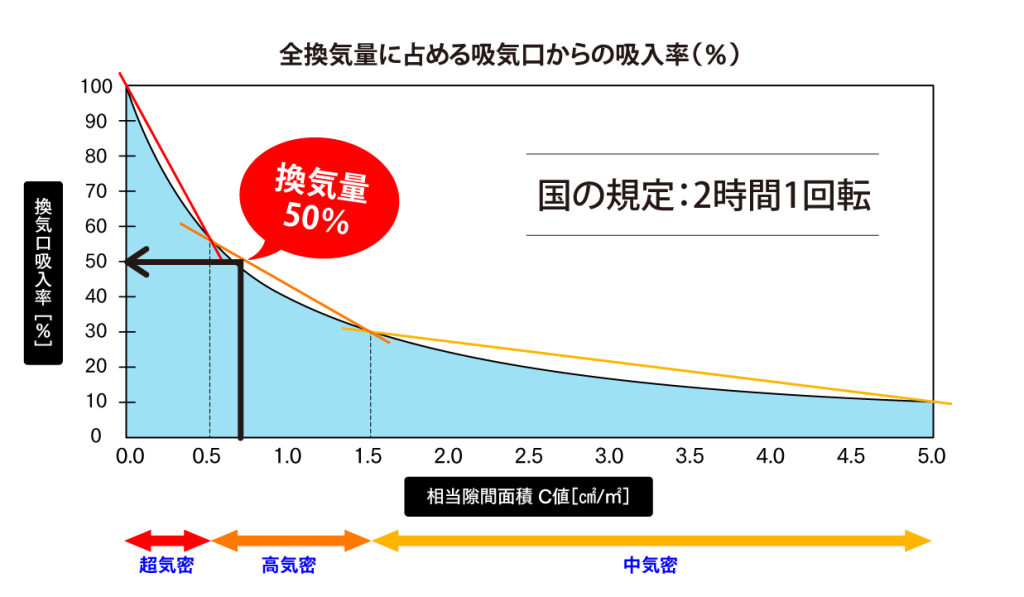

上の図は気密性能(C値)と換気量の関係を表したグラフです。

相当隙間面積(C値)が5c㎡/1㎡の家は、1時間換気しても10%しか新鮮な空気が入れ替わりません。

建築基準法では2時間で100%(1時間で50%)のフレッシュエアーと入れ替えることを規定としていますので、相当隙間面積を0.5c㎡/1㎡に近づけることでやっとクリアするということですね。

適切に換気ができなければ、住宅内には汚染された空気が留まってしまいます。

室内の空気は、建材や建具、家具や雑貨などから発せられる化学物質、カビやダニ、人の呼吸や料理などによって想像以上に汚れています。うまく換気ができないと、汚れた空気を体内に取り込むことになり、シックハウス症候群などを起こす可能性もあります。

断熱性能と気密性能はどこまで求める?

では、断熱性能や気密性能はどこまで求めればよいでしょうか?

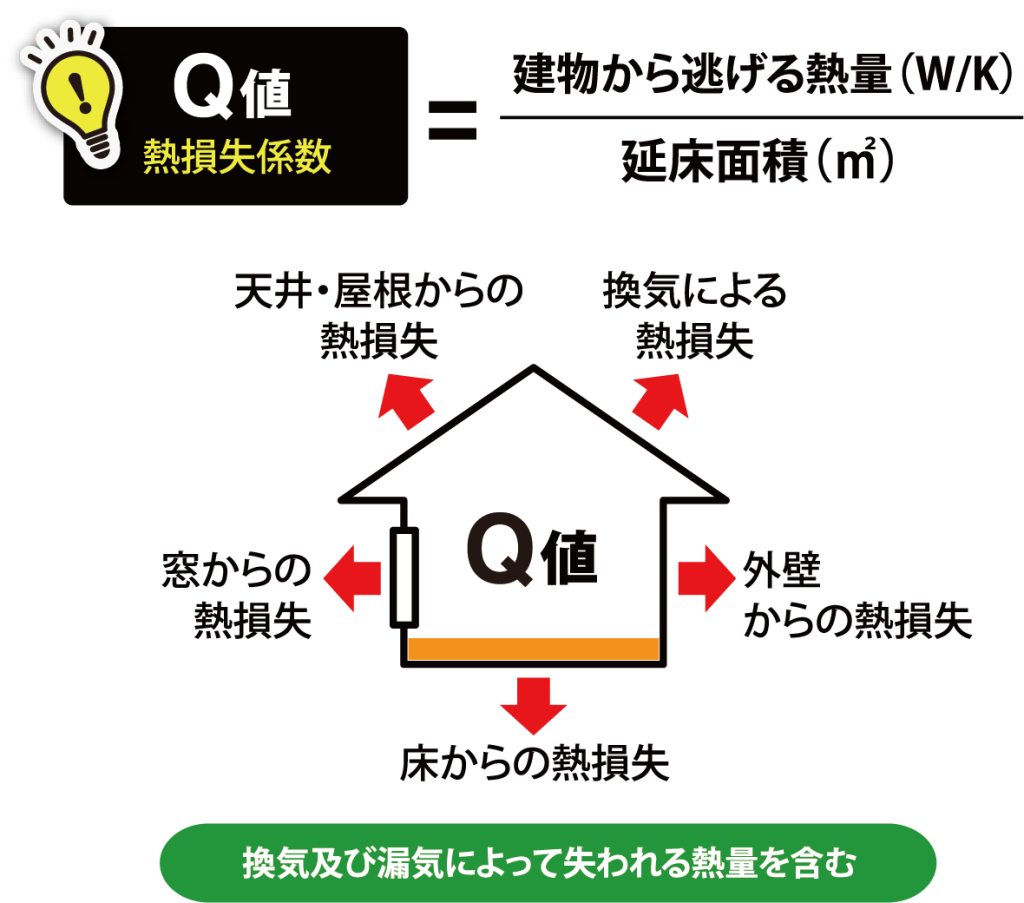

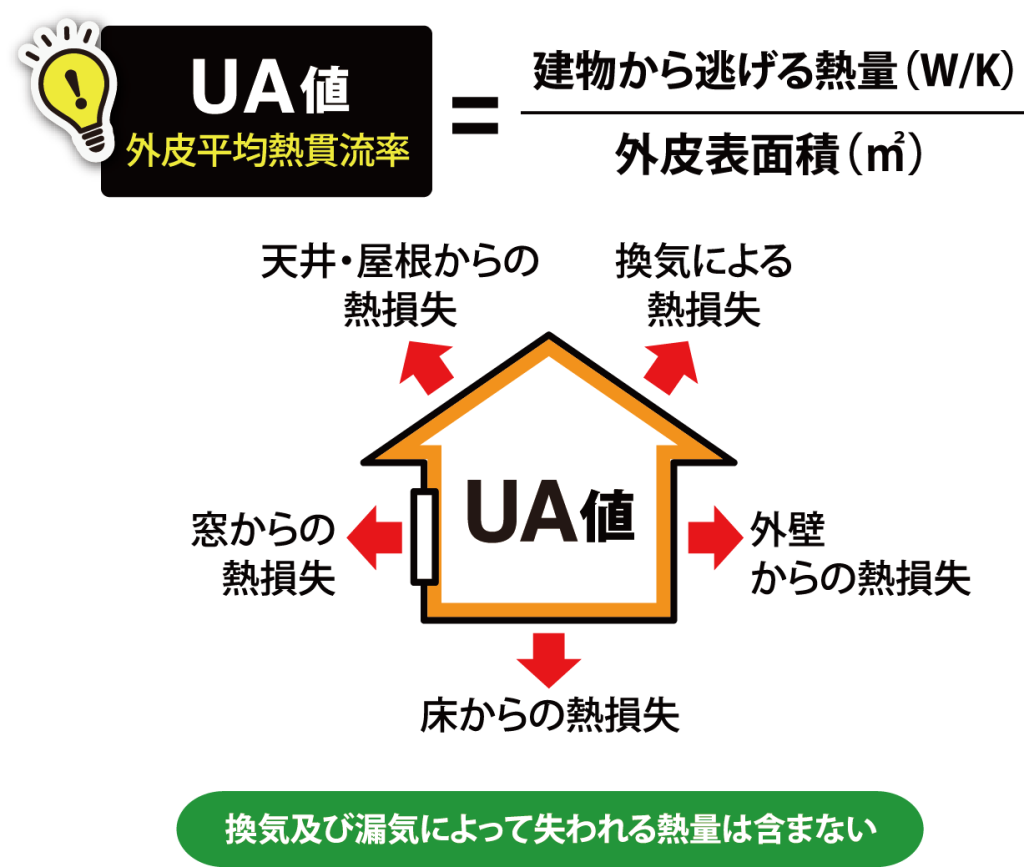

断熱性能はQ値(熱損失係数)やUA値(外皮平均熱貫流率)で示されます。

Q値とは、建物全体の熱がどれくらい逃げやすいかを示す数値です。

Q値が小さいほど熱が逃げにくく、断熱性能の高い住宅ということになります。

UA値との違いは換気による熱の損失を含む点と、建物の延床面積のみで算出する点です。Q値は1.6以下にできると、断熱等性能等級6「HEAT20 G2」の基準を満たし、理想的といえます。

UA値もQ値と同様に、建物全体の熱がどれくらい逃げやすいかを示す数値です。UA値が小さいほど熱が逃げにくく、断熱性能の高い住宅ということになります。

Q値と違う点は、換気による熱の損失を含まないということと、床・壁・天井・窓などの外皮面積を元に算出する点です。全国8つの地域区分ごとに基準値が定められています。

UA値は0.46以下にできると、断熱等性能等級6「HEAT20 G2」 の基準を満たし、理想的といえます。

省エネ基準についてはSTEP2で解説していますので、あわせてお読みください。

断熱性能だけでなく、気密性能が不可欠

断熱性能については省エネ基準やZEH要件にも具体的な数値が示されています。

ただし、いくら断熱性能を高めても気密性能が低いと、温度差のない快適で省エネな家にはなりません。

気密性能は「気密測定」をしなければ確認できない

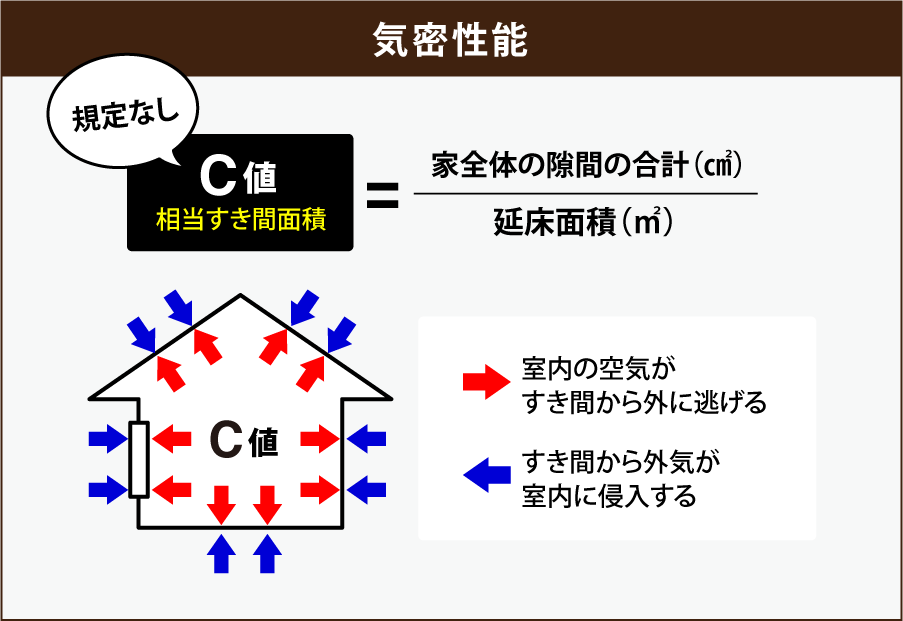

気密性能は「C値(相当隙間面積)」という指標で示されます。床面積1㎡あたり何㎝の隙間があるかを表していて、例えば「C値:5.0」なら床面積1㎡当たり5c㎡の穴が空いている状態です。

C値は家全体の隙間の合計を建物の延床面積で割って算出します。

数値が小さいほど気密性能が高く、高断熱・高気密住宅の目安は「C値1.0」以下と言われますが、推奨レベルは「C値0.5」以下、暮らしが変わるレベルは「C値0.3」以下と言われます。

ちなみにドイツでは「C値は0.3」以下でなければ家は建てられないという建築規制があります。日本の家づくりは欧米に比べて遅れていると言えます。

Q値やUA値はどんな部材や断熱材を使用しているか、窓の数・大きさなどをもとに面積で割って計算することができますが、C値は一棟ごとに「気密測定」を実施しないと求めることができません。

断熱性能は国の基準が上がっていることもあり、どの住宅会社も高くなってきていますが、国が基準を設けていない気密性能については取り組みがまちまちで、気密測定を実施している会社はまだまだ少ないというのが現状です。

住宅会社を選ぶときには、「全棟で気密測定」を行っている会社を選ぶことを推奨します。

家づくり学校では、気密測定を行っている会社をご提案しています。

快適で省エネ、長寿命な住宅とは?

快適で省エネ、そして長寿命な家にするには、断熱性能と気密性能を高める必要があります。

この2つの性能を高めると温度差がなくなるので「快適」になり、少ない冷暖房費ですむので「省エネ」にもなります。また、隙間なく断熱材が施工されることで結露が発生しなくなるので「長寿命」な家にもなります。

カビやダニが発生しなくなるので室内空気はきれいになりますし、「冷えは万病のもと」と言われますが、体が冷えなくなるので免疫力は保たれて病気になりにくく「健康」にもつながります。

住宅性能を高めることで、お金にも身体にもやさしい家になります。

5.まとめ

いかがでしたか?

本記事では家の見えない部分の大切さについて解説しました。

- 温度差の少ない家にしましょう。熱エネルギーは高い方から低い方へ移動します。室温と表面温度の差をなくせば、熱移動を止めることができて快適な室内環境となります。

- 住宅の基本4性能を意識しましょう。①快適性、②省エネ性、③耐久性、④耐震性が高い家づくりを目指しましょう。

- 結露は窓や床などの表面だけでなく壁の中でも起こります。結露は放っておくと、家だけでなく健康も蝕むので注意が必要です。

- 結露の原因は施工不良。断熱材が正しく施工されていないと隙間ができてしまうからです。壁の中に隙間があると、結露により耐久性を損なうだけではなく、快適性や省エネ性まで損なわれます。

- 断熱材を隙間なく丁寧に施工して気流止めをしっかり行うことで、温度差の少ない快適な室内環境を実現できるようになります。

- どのような住宅会社で建てようと、高断熱・高気密にすることが大切です。そうすることにより室温と表面温度の差をなくし、必要最低限の冷暖房で暮らせる家になります。

- 断熱材は何を使っても良いのですが、施工精度が一番大切です。丁寧に施工すれば、冬暖かく夏涼しくなり、冷暖房費用は下がり、結露がなくなり、家は長持ちするようになります。

反対に、丁寧に施工していないと、冬寒く夏暑い家になり、冷暖房費用は上がり、結露が発生し、家が腐食します。家は見えない所が一番大切と言われる所以です。 - 24時間計画換気は義務付けられています。しっかりと換気するためには、気密性能を高めなければなりません。

- UA値やQ値といった断熱性能は計算で求められますが、気密性能(C値)は一棟ごとに「気密測定」をしないと求めることはできません。

- 室内空気はきれいになりますし、体が冷えなくなるので病気になりにくく「健康」になります。

家は見えない所が一番大切です。持続可能に暮らしていくためには、いかにキチンと施工することが大切であるかをお話しました。

家づくり学校では、見えない所をキチンと施工する住宅会社の情報をしっかり取り揃えております。賢く家づくりを進めるために、ぜひ家づくり学校をご活用ください。

見えない所の大切さはわかったけど、見えない所だけではなくセンスのよい家にしたい!でも、それって予算内で実現できるのかな?予算内で要望をかなえてくれる住宅会社を自分たちでどう選んでいけばよいのかな?と思われることでしょう。

次章、STEP4「住宅会社の見極め術」でしっかり紐解いていきます。