【耐震あれこれ】旧耐震?新耐震?2000年基準?

2024.09.06

2022.10.09

住宅の耐震性は、地震が多い日本において非常に重要な指標です。ただし、新築以外(中古住宅など)の場合は建てられた時期で適用された建築基準法が異なり、大きく3つに分類されます。この記事では、建築基準ごとの耐震性についてご紹介し、注意すべき点などについて言及しています。

この記事でわかること

- 旧耐震・新耐震・2000年基準の違いについて

- 新耐震基準における注意事項について

- 地盤改良工事の重要性と種類について

本記事は、累計25,000組以上の家づくりをサポートさせていただいた「家づくり学校」が執筆しています。

「家づくり学校」では、家づくりの基本知識や予算設定のコツ、信頼できる住宅会社・工務店の見極め方などを出版社ならではの公平かつ中立の立場から個別相談やセミナーを通してレクチャーしています。ご利用はいずれも無料です。ぜひ一度ご相談ください!

「地震が発生しない安全な場所」なら耐震性は不要?

そもそもの前提として「地震が発生しない安全な場所に家を建てれば、耐震性能を気にしなくても良いのでは?」という疑問を持たれている方もいるかもしれません。

ただ、残念ながら、日本でそのような場所はありません。

※出典:気象庁ホームページ「日本で地震が発生しないところはありますか?」

日本で地震が発生しないところはありません。小さな規模の地震は日本中どこでも発生しています。また、ある場所で過去に大きな規模の地震が発生していたとしても、地表に痕跡(活断層など)が残らないことがあります。このため「この場所は大きな規模の地震が絶対ありません」と言えるところはありません。

なので、家づくりにおいて「地震に強い(=耐震)」は大切な要素です。新築でなくとも、例えば中古住宅を購入したり、数十年前に建てられた実家をリフォームして活用する場合などでも、しっかりと耐震は意識していきたいものです。

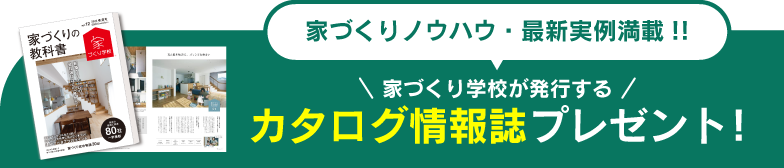

そもそも「耐震等級」とは?

地震に対する建物の強度を示す物差しとして「耐震等級」というものがあります。これは、住宅の性能表示を定める「品格法」に基づいて制定されています。

建物の耐震レベルによってランクが3段階に分かれており、地震が発生した際に、建物の倒壊・崩壊しにくさを示しています。

耐震等級1

「耐震等級1」は現在の新築住宅では必須の耐震性能です。「数百年に一度発生するレベルの大地震でも倒壊・崩壊しない耐震性」を持つとされています。

耐震等級2

「耐震等級2」は「耐震等級1の1.25倍の強さ」を持つとされており、強度的にも学校や図書館など「災害時の避難場所」となる公共施設に求められる耐震性と同等レベルとなります。

2022年9月以前は『長期優良住宅』の認定を受ける際、耐震性においては「耐震等級2」が必須要件でした(2022年10月以降は「耐震等級3」が取得の必須要件となりました)。

耐震等級3

「耐震等級3」は「耐震等級1の1.5倍の強さ」を備えており、2024年9月現時点でも住宅の耐震性としては最も高いものとなっています。警察署や消防署、首相官邸など「災害時の防災拠点」と同等の強さを持つことになります。

尚、2016年の熊本地震では震度7の地震が立て続けに2回発生しました。1回目の揺れには耐えたものの2回目の地震で倒壊した住宅が多くあった中、「耐震等級3」の建物が2度の震度7に耐えていたことが分かり話題になったことは、記憶にも新しいところです。

※熊本市内の街並み

まとめると「耐震等級1」は決して安全な建物というわけではないということです。これから建てるならば「耐震等級3」を目指した家づくりを推奨します。

建てられた時期によって「耐震性(耐震等級)」は全く異なる

※新築住宅のイメージ(写真の物件は本記事とは関係ありません)

新築する場合は、必要最小限程度の耐震性は担保されます。と言いますのも、1981年(昭和56年)6月1日に改正された建築基準法に定められている「新耐震基準」でもって、「耐震等級1」の取得が必須となっているからです。

しかし、新築以外(中古住宅など)の場合は、そもそも建てられた時期によって耐震性に違いがあります。

・2000年(平成12年)6月1日以降に建築確認申請が行われた建物

⇒いわゆる「2000年基準」となり、「耐震等級1」以上が担保されています。・1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認申請が行われた建物

⇒いわゆる「新耐震基準」となり、理論上は「耐震等級1」以上が担保されていますが・・・ちょっと注意が必要なことがあったりもします(詳細は後述します)。・1981年(昭和56年)5月31日以前に建築確認申請が行われた建物

⇒いわゆる「旧耐震基準」となるので、ほとんどの場合で「耐震等級1」が満たされていません。

まとめると「新耐震基準」と「旧耐震基準」で建てられたお家は、耐震性を確認しておく必要性があるということです。

「旧耐震基準」の建物は自治体の補助も手厚い?!

※旧耐震基準の住宅イメージ(写真の物件は本記事とは関係ありません)

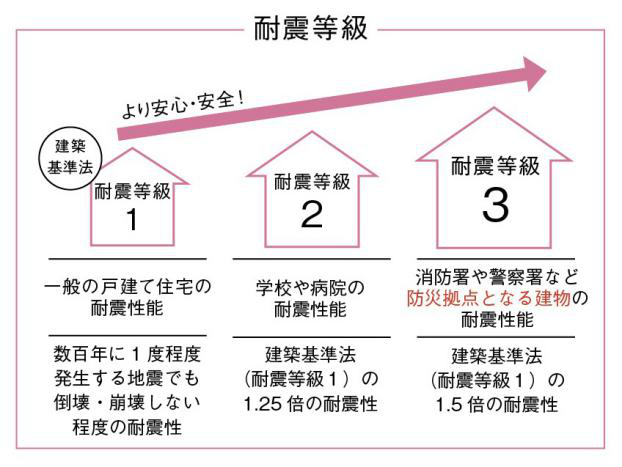

特に「旧耐震基準」の物件については、大規模な地震が発生した時に倒壊などのリスクが高いということで、多くの自治体で「耐震診断」や「耐震改修」の補助金を出しています。

香川県であれば、

「耐震診断」については「診断費用の目安10万円程度」に関して最大で9万円(90%補助)を受けることができます。また同様に、

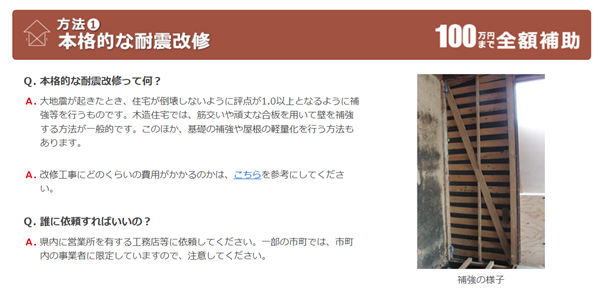

「耐震改修」についても「本格的な耐震改修」であれば最大で100万円まで全額補助を受けることができます。

尚、全国的にも「旧耐震基準」の建物に対してのみ補助金が出る自治体が大部分ではありますが、耐震に対しての意識が高い一部自治体では「新耐震基準」の建物にも補助金を出しているところもあります。

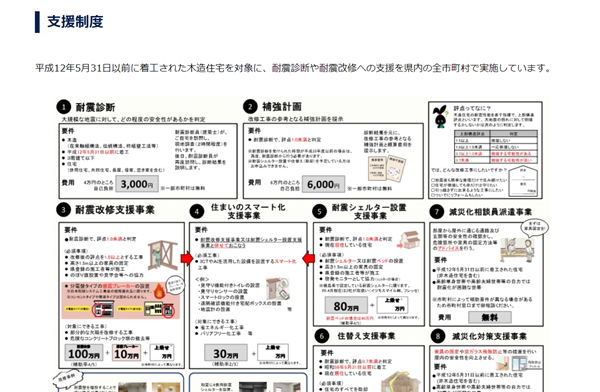

※徳島県では2024年9月現在「平成12年5月31日以前に着工された木造住宅(旧耐震基準および新耐震基準の建物)」を対象に、耐震診断や耐震改修への支援を県内の全市町村で実施しています。

※参考:徳島県 まったなし住まいの耐震化「木造住宅の耐震化」

家づくり学校ではセミナー形式にて耐震に関する基礎知識を無料でご提供しています。また地震に強い建築技術を持った企業様のご紹介もしています。

新築・リフォームに関するセミナーはこちら

「新耐震基準」で注意が必要な場合とは?

繰り返しになりますが「新耐震基準」については一部を除き、大部分の自治体において耐震診断・耐震改修に関する補助金がありません。理由としては先にも述べたように『理論上は「耐震等級1」以上が担保されている』からです。

行政側としても「法に則って建てられているならば、1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認申請が行われた住宅は耐震等級1が確保されている。であれば、ただでさえ数が多い旧耐震基準の建物に加えて、新耐震基準の建物にまでに補助金を割くわけにはいかない…」という理屈になると思います。

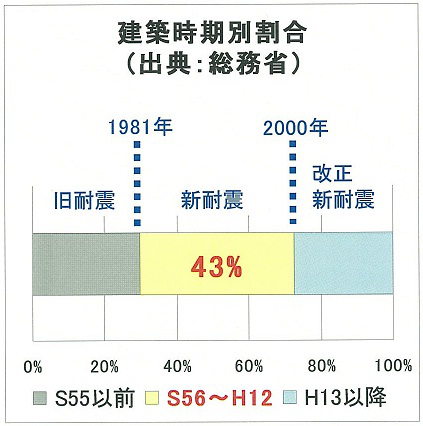

※旧耐震・新耐震・2000年基準の建築時期別割合に関する資料

しかしながら、耐震に深い造詣を持つとある建築のプロから、こういう話を伺ったこともあります・・・

●「新耐震基準」の建物は、キチンと建てられていれば確かに「耐震等級1」の強度がある。

●キチンと建てられた=中間検査も完了検査もキチンとすること(「検査済証」がある状態のこと)。

●ただ、2000年頃から新耐震基準の運用厳格化が始まるまでは、キチンとされてない(=「検査済証」がない)建物も少なからず見受けられた。

●なので、キチンとされてない建物だった場合は、「新耐震基準」でも「耐震等級1」の強度が担保されてない可能性も考えられる。

●無論、「検査済証」がないからといって「耐震性がない」とは断言はできない。結局は壁体の中を確認しないことには、結論を出すことができない。

まとめると「新耐震基準」の建物でも「検査済証」がない場合、その耐震性には殊更注意を払った方が良いということになります。

※ホールダウン金物が施工された「新耐震基準」以降の建物イメージ(写真の物件は本記事とは関係ありません)

無論、「新耐震基準」の時期に建てられた物件すべてを「耐震等級1を満たしてない」と結論付けることは乱暴だと思います。それでも耐震を気にされるのであれば、留意しておくに越したことはないでしょう。

耐震性能には「地盤の強度」も必要です!

※地盤調査のイメージ

「新耐震基準」が厳格運用され始めた2000年、時を同じくして木造住宅ではその「基礎」についても構造強化が求められるようになりました。いわゆる「地耐力(建物の荷重に対する地盤が耐える力)」に応じた「基礎構造(べた基礎・布基礎)」とすることがルール化されたのです。

それにより事実上「『地盤調査』を行わないと住宅建築ができない」ことにもなりました。理屈としては以下の通りです。

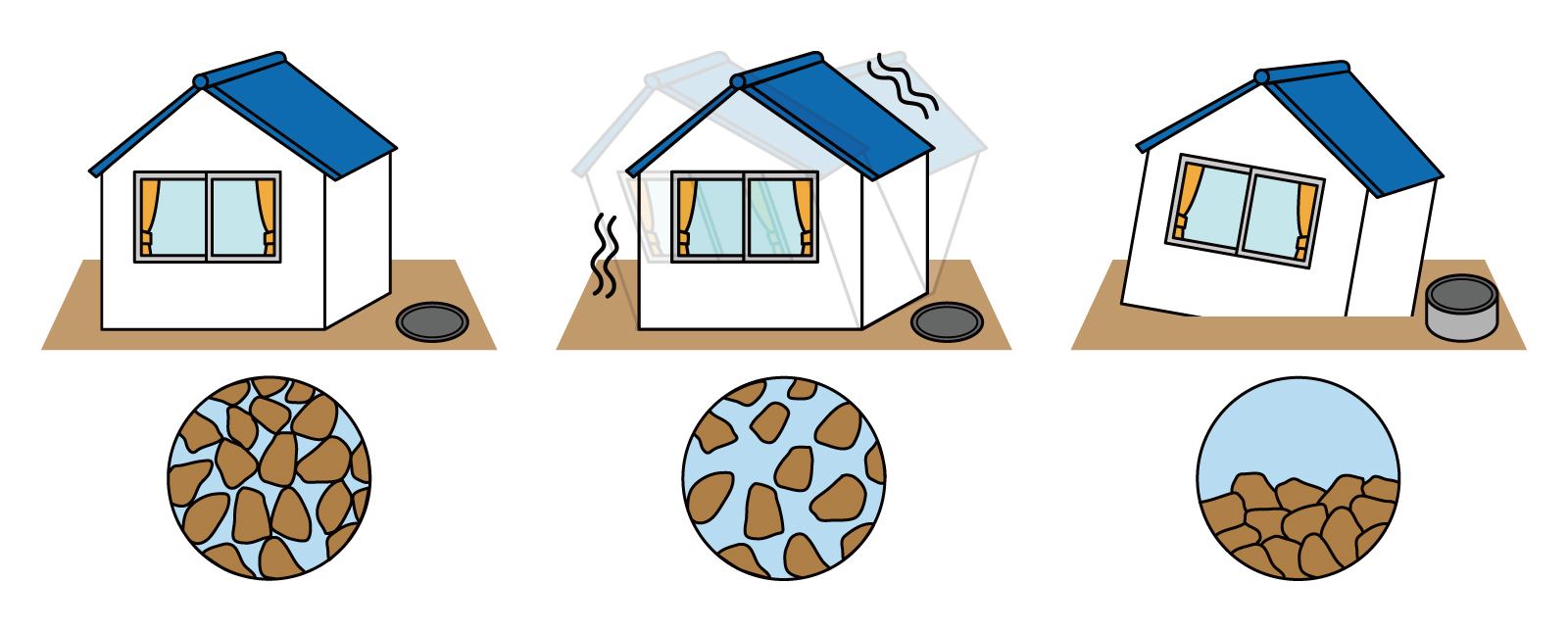

①「地耐力」が不十分だと、それに起因して建物が傾いてしまう(地中に沈んでしまう)「不同沈下」が発生する

②「不同沈下」によって基礎や壁、柱や梁などにダメージが累積し、住宅に大きな被害を与えることにもなる

③そもそも「不同沈下」は、地盤の状態を顧みずに基礎工事を行ってしまうことで起こってしまう

④それを防ぐためには「地盤調査」を事前に行い、必要に応じて「地盤改良工事」を実施することが必要である

※軟弱地盤だと不同沈下が発生した場合、このように住宅が傾いてしまいます。

地盤改良工事の種類と予算感について

※イメージ 不同沈下を防ぐためにも、しっかりと地盤改良は行いましょう!!

「地盤調査」を事前に行った結果、「地盤改良工事」の実施が必須になった場合。次いで気になってくるのが「どれくらいの予算が掛かるのか?」ということだと思います。

ただ一概に「地盤改良工事」と言っても、どのような工事を行うのか?によって金額は異なります。ここでは主な工法の種類と予算感について説明していきます。

表層改良工事

※イメージ

表面1~2m程度が軟弱地盤の場合に適している工法です。まず軟弱地盤の表面を「すき取り」してセメントを散布。それを地盤と混合&攪拌して、その後で転圧を行います。

地盤の支持力を確保することで不同沈下を防ぐことができます。

価格目安:40万円程度 ※一般的な面積の住居の場合。立地によっても異なります。

柱状改良工法

※イメージ

表面2~8m程度が軟弱地盤の場合に適している工法です。特殊な攪拌翼で地面を掘削しながらセメント系の固定化材などを注入し、柱状に固定化していく工法です。

最終的には支持地盤まで強固な柱状の「地盤改良杭」を打ち込み、その上に建築する建物の沈下を防ぐ役割を持たせます。地盤補強工事の中では比較的多くされている印象がある工法です。

価格目安:60万円程度 ※一般的な面積の住居の場合。立地によっても異なります。

小口径鋼管杭工法

※イメージ

表層から8m~それ以上が軟弱地盤の場合に適している工法です。先端に掘進刃を取り付けた鋼管杭を地盤中に回転して圧入していき、支持層まで到達させる工法です。

杭を回転して圧入させるため他の工法よりも比較的振動や騒音が少ない、支持地盤が傾斜していても対応ができるなどメリットもありますが、「他の工法より施工費用が高い」というデメリットもあります。

価格目安:200万円程度 ※一般的な面積の住居の場合。立地によっても異なります。

まとめ

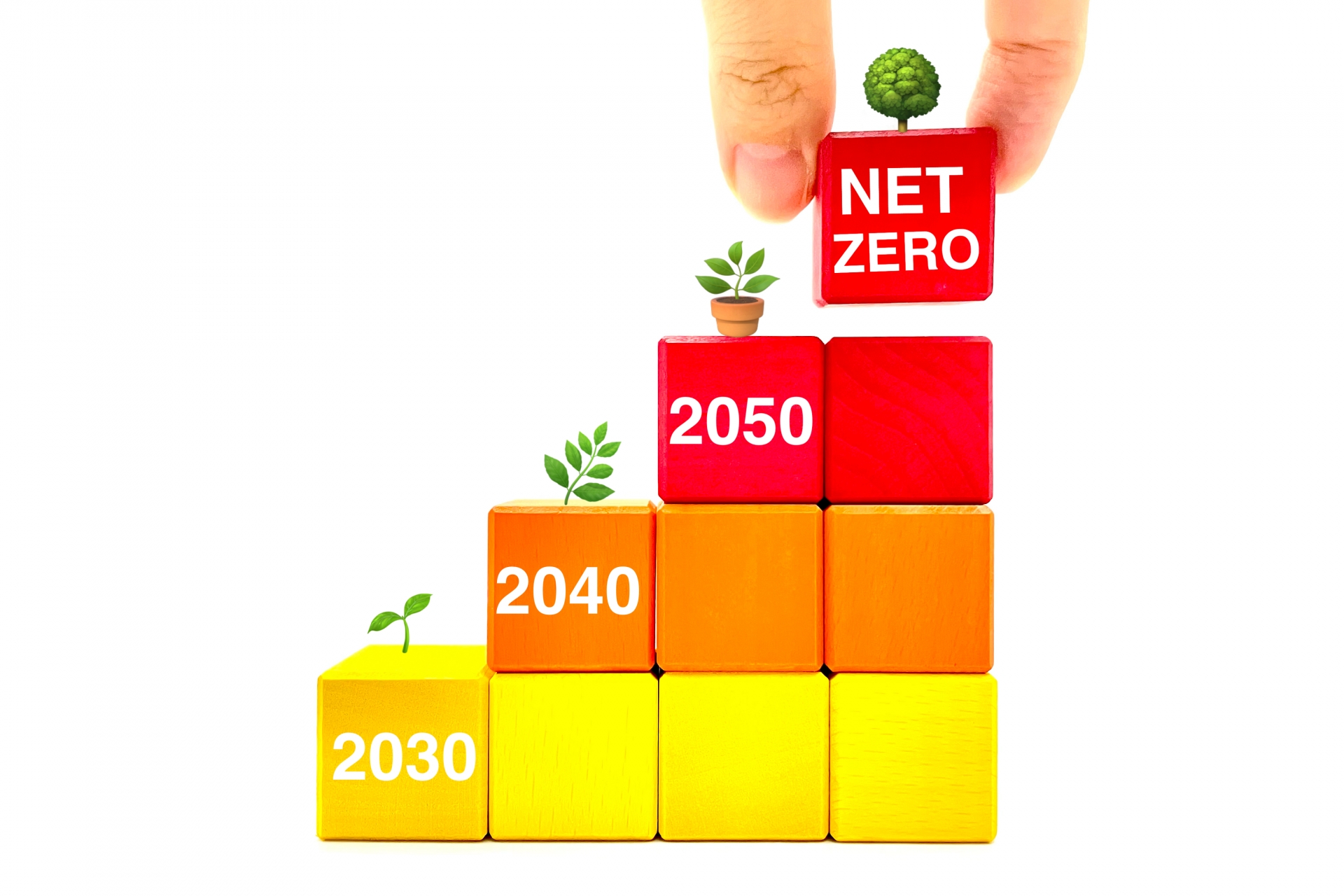

「耐震性能」と一口にいっても、そこで求められるものは多岐に渡ります。まず「構造物(住宅+基礎構造)」の強化だけでは不十分です。「強固な地盤」がセットとなって、初めて本当の意味で耐震性がある!といえます。

命を守るシェルターとしても大切な住宅の耐震性能。将来、長きに渡って子孫に受け継いでいくためにも、また、価値ある資産(不動産)として維持し続けていくためにも、お家づくり・リノベーションを考えられている方には、その辺りのことも改めて強く意識して頂きたいと思います。

家づくりのカタチは千差万別です。人によって住宅に求めるものや理想などは全く異なりますし、絶対的な正解というものもありません。ただそれでも『後悔しない家づくり』を実現するためには、普遍的に押さえておくべきポイントというものはあります。

ネットや書籍などでそういった情報を収集することも大切ですが、情報過多の現在では「結局、どうすればよいの…?」と迷ってしまわれる方も少なくありません。

家づくりに迷われたら、ぜひお近くの家づくり学校へご相談ください。家づくり学校のアドバイザーがお客さまと共に「家づくりの基準」を作るお手伝いをさせていただきます。

\ 注文住宅で後悔しないための秘訣を学ぶ /

個別相談はオンラインでも承っております!