注文住宅の情報収集のやり方|後悔しない人が実践する“整理と比較”のコツ

「家づくりを始めたいけれど、何から調べればいいのかわからない」そんな悩みを持つ人は少なくありません。

ネットやSNS、展示場、そして最近ではAIに相談するなど、情報を得る方法はさまざまです。けれども、ただ集めるだけでは整理しきれず、かえって迷ってしまうことも。

この記事では、後悔しない人が実践している情報収集の進め方と整理のコツをわかりやすく紹介します。あなたの家づくりを進める“最初の一歩”にしてください。

この記事でわかること

- なぜ情報収集が家づくりの成功を左右するのか

- 情報を集める前に整理しておくべき3つの準備

- 初心者でも始めやすい7つの情報収集方法

- 集めた情報を上手に整理・比較するコツ

- 情報収集で陥りやすい失敗とその対処法

- 先輩たちが実践した“成功する情報収集のリアル事例”

この記事を監修した人

家づくり学校

地域密着の住宅情報誌を発行している「㈱KG情報」が運営する家づくりの無料相談&優良住宅会社提案サービス。

これまで累計28,000組以上の家づくりをサポート。

個別相談やセミナーでの学びと、住宅会社への見学訪問を通して、「家づくりの基準」をつくるお手伝いをさせていただいています。

家づくりに役立つ3点セットを無料でお届けします!

家づくりの第一歩に役立つ「住宅情報誌」「家づくりノート」「ぴったんこ(最新トレンド情報が満載)」を無料プレゼント!情報を整理しながら自分に合う住宅会社を見つけたい方におすすめです。

1.なぜ「情報収集」が家づくり成功のカギなのか

家づくりは「どれだけ良い情報を“整理して”使えるか」が大切です。

「選択肢を増やすこと」ではなく「判断基準をつくること」

多くの人が誤解しがちなのが、「情報収集=たくさん調べること」だと思っている点です。けれど本来の目的は、自分に合う判断基準をつくること。

- どんな暮らしをしたいのか

- どの会社の考え方が自分に合っているのか

- 何を優先して家づくりを進めたいのか

こうした“判断軸”ができると、迷いが減り、比較や相談もスムーズになります。

成功する人は「整理の仕組み」を持っている

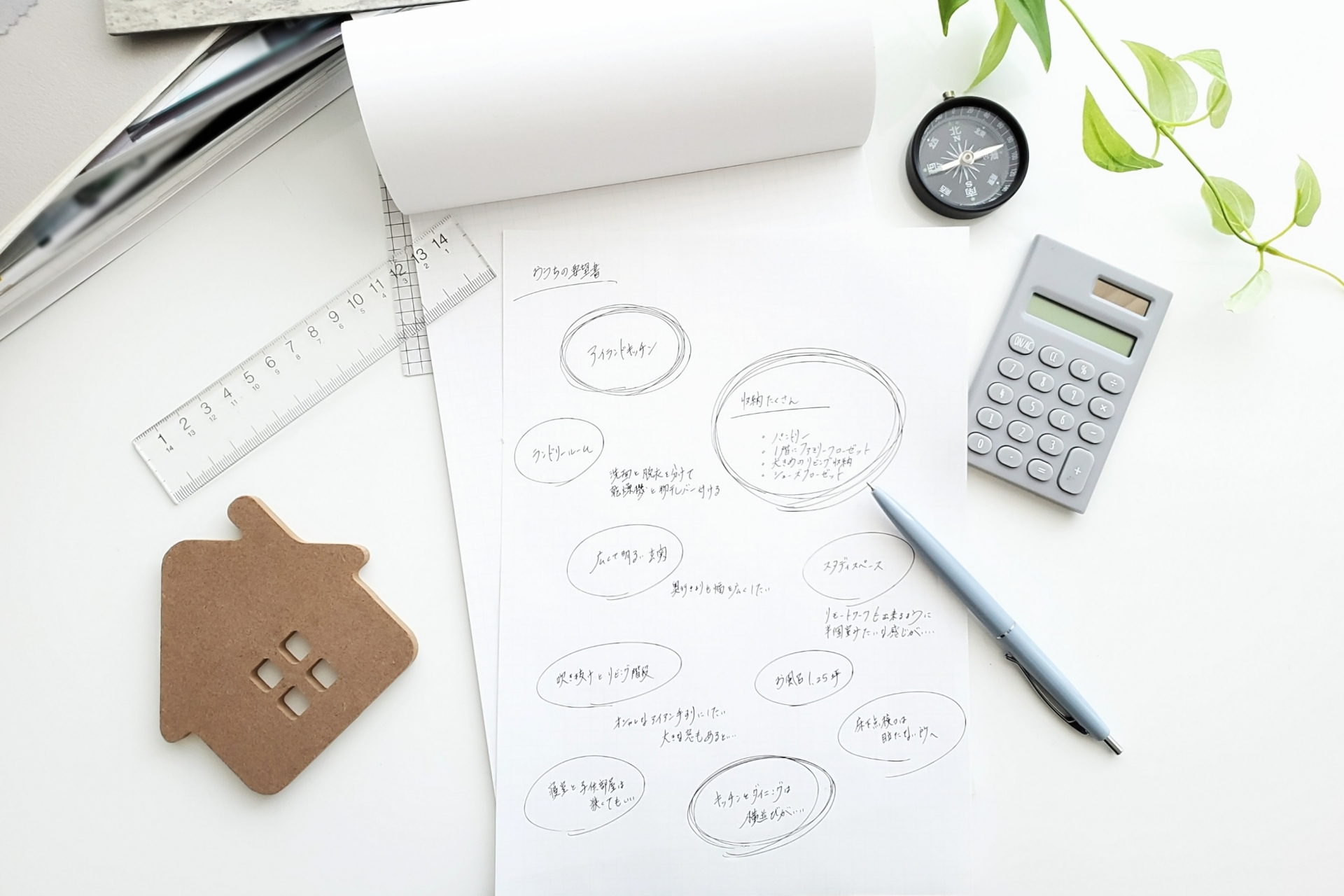

家づくりで後悔しない人は、「ノート」や「表」を使って情報を整理していることが多いです。

感覚や印象だけで動くのではなく、事実・費用・感想を分けて書き留めることがポイント。この「整理の仕組み」があるかどうかで、住宅会社との打ち合わせ内容も、決定スピードも大きく変わります。

家づくりを成功に導くのは「情報量」ではなく、“正しい順番で整理し、判断できる情報収集力” なのです。

家づくりの考えをまとめるヒントをお届けします!

家づくりに役立つ3点セットを無料でお届けしています!

・優良住宅会社の情報や家づくりのノウハウが満載の『住宅情報誌』

・最新の家づくりトレンドを掲載しているフリーペーパー『ぴったんこ』

・書くだけで要望が具体的になる『家づくりノート』

2.まずは「整理」から始めよう|情報収集の前にすべき3つの準備

家づくりは「調べる」よりも、「整理する」ことから始めるとスムーズに進みます。理想の家を見つけた人の多くは、実は“最初の準備段階”をしっかり行っています。

やみくもに情報収集する前にやっておきたい3つのステップ

- 家族で希望を共有し、理想と条件を整理する

- 予算・エリア・時期をざっくり決める

- 情報を整理しやすいメモをつくる

以下で詳しく解説します。

①家族で希望を共有し、理想と条件を整理する

家づくりは家族の“これからの暮らし”を形にするもの。まずは、どんな生活をしたいのか、どんな家に住みたいのかを家族で話し合うことから始めましょう。

「朝日が入るリビングがいい」「子どもが成長しても広く使える間取りがいい」「掃除がラクな家がいい」など、どんなことでも構いません。

思いついたことを話し合い、ノートやスマホに書き出していきましょう。最初は意見がバラバラでも大丈夫。書き出すことで「家族全員の理想」が見えてきます。

②予算・エリア・時期をざっくり決める

次に、現実的な条件を軽く整理しておきましょう。

まだ正確でなくても構いません。「だいたいこのくらいで考えている」という感覚を持っておくだけで、情報収集が一気に効率的になります。

- 予算:月々の返済希望額・総予算の目安

- エリア:通勤・通学・実家からの距離など

- 時期:いつ頃までに住みたいか

この3つをざっくり決めておくと、住宅会社を選ぶときにも「現実的な比較」がしやすくなります。

③情報を整理しやすいメモをつくる

情報を集め始める前に、メモの形を決めておくのも大切です。

ノートでもスマホでも構いませんが、「気になった会社・金額・印象」を書き残していくと、後で見返したときに整理しやすくなります。

家づくり学校が無料で配布している「家づくりノート」のように、理想・条件・予算・優先順位などを書き込むだけで頭の中を整理できるツールを使うのもおすすめです。書いて、見える化することで、「何を調べたいか」「どこが気になるか」が自然と明確になります。

3.家づくり初心者におすすめの情報収集方法7選

ここでは、家づくりを始めたばかりの人がよく利用する主な情報収集方法と、それぞれの特徴を紹介します。それぞれにメリット・注意点があるので、自分に合った方法を見つける参考にしてください。

家づくりの情報収集方法7選

| 情報収集の方法 | 得られる情報・特徴 | 注意点・活用のコツ |

| 住宅情報サイト | 住宅会社の施工事例・価格帯・デザイン傾向をまとめて確認できる | 広告掲載も多いため、情報の出典や内容を確認する |

| SNS・YouTube | 実際に建てた人のリアルな体験談や失敗談が見られる | 投稿者の主観に偏るため、複数の意見を比較する |

| 住宅会社の公式サイト | 会社の考え方・施工事例・対応エリアが詳しくわかる | 実際の費用感や対応は直接確認が必要 |

| 住宅展示場・モデルハウス | 空間の広さ・素材感など“体感できる情報”が得られる | 準備なく行くと情報過多になるため、目的を決めて訪問する |

| 住宅情報誌・書籍 | 家づくりの基礎知識・予算・成功事例・トレンドを体系的に学べる | 情報が古い場合もあるため、発行時期を確認する |

| 家を建てた人・知人に聞く | 実際の費用・対応・後悔ポイントなどの生の声 | 体験談は個人差が大きい。参考意見として聞く |

| 中立的な相談窓口 | 複数の会社情報を整理し、比較のサポートを受けられる | 紹介された会社に決める義務はない。整理のための場と考える |

①住宅情報サイト

複数の会社を一度に比較できる住宅情報サイトは、家づくりを始めたばかりの人が最初に見ることが多い定番ツールです。施工事例や価格帯、会社の特徴を手軽に調べることができます。

ただし、広告目的の情報も混ざっているため、「全体の相場をつかむ場所」として活用するのがコツです。

②SNS・YouTube

実際に家を建てた人のリアルな声が聞けるのがSNSやYouTube。良かった点だけでなく、「こうしておけばよかった」という失敗談も参考になります。

一方で、発信者の価値観に偏りがあることも。複数の投稿を見比べて、「共通している意見」を拾うようにしましょう。

③住宅会社の公式サイト

気になる会社を見つけたら、まずは公式サイトをチェックしてみましょう。施工事例やスタッフ紹介、会社の理念などから、その会社がどんな家づくりを大切にしているかを知ることができます。

ただし、公式サイトは企業側の発信が中心です。どの会社も自社の強みを中心に紹介しており、弱みや課題に触れているケースはほとんどありません。そのため、「良いところだけを見て判断しない」ことが大切です。

④住宅展示場・モデルハウス

図面や写真ではわからない“空間の心地よさ”を体感できるのが展示場やモデルハウスです。実際に見て、触れて、スタッフと話すことで、得られる情報の質が一気に高まります。

ただし、何も決めずに行くと情報が多すぎて混乱することも。事前に「見るポイント」や「気になる会社」をメモしておくと安心です。

⑤住宅情報誌・書籍

基礎知識やトレンドを整理したい人におすすめ。家づくり学校が発行する住宅情報誌では、地域の優良住宅会社の情報から、成功事例・費用の考え方・間取りのポイントなどをわかりやすく解説しています。

調べるだけでなく、「正しく理解して整理する」ことにも役立ちます。

⑥家を建てた人・知人に直接聞く

実際に家を建てた人からの話は、最もリアルで信頼できる情報源です。気になる会社名や、打ち合わせの印象、建てた後の感想など、ネットには載らない情報を得られます。

ただし、「その人にとって良かった」が「自分に合う」とは限りません。あくまで一例として聞くことが大切です。

⑦中立的な相談窓口を活用する

「情報が多すぎて整理できない」というときは、第三者に相談するのも有効です。たとえば、「家づくり学校」では、アドバイザーが住宅会社の特徴を中立的にお伝えし、“自分に合う会社のタイプ”を見つけるサポートを行っています。

相談したからといって、紹介された会社に決める必要はありません。比較・整理のサポートを受けるだけでも、大きなヒントになります。

4.情報をどう整理・比較する?判断に役立つ3つの視点

集めた情報を“どう比べるか”で選ぶ会社も結果も変わります。

住宅会社の比較方法

- 会社ごとの“考え方の違い”を比較する(性能・デザイン・対応姿勢)

- 数値で比較できるものと、体感でしかわからないものを分ける

- “合う会社”を選ぶための比較表を作成する

ここでは、後悔しない判断をするための3つの視点を紹介します。

①会社ごとの“考え方の違い”を比較する(性能・デザイン・対応姿勢)

同じ「注文住宅」でも、会社ごとに大切にしている価値は異なります。性能を重視する会社、デザイン性を追求する会社、対応の丁寧さを強みとする会社など。

価格や仕様だけでなく、「どんな考えで家を建てているか」も比較軸に入れると、納得できる選び方ができます。

②数値で比較できるものと、体感でしかわからないものを分ける

費用や性能など、数値で比較できる項目は表にまとめて整理しましょう。一方で、「住んだときの心地よさ」「スタッフとの相性」などは、実際に話したり見学したりしないとわかりません。

体感でしか分からない情報こそ、モデルハウス見学などで確かめる価値があります。

③ “合う会社”を選ぶための比較表を作成する

会社ごとの違いを見える化することで、「何となく良さそう」から「ここが自分たちに合う」へ変わります。ノートなどで簡単に表をつくり、「見積もり金額」「担当者の印象」「デザイン・間取りの傾向」などを整理しておくと、迷いが減り、家族内での意見もまとめやすくなります。

情報を“整理・比較”できる資料をお届けします!

家づくりに役立つ3点セットを無料でお届けしています!

・優良住宅会社の情報や家づくりのノウハウが満載の『住宅情報誌』

・最新の家づくりトレンドを掲載しているフリーペーパー『ぴったんこ』

・書くだけで要望が具体的になる『家づくりノート』

5.情報収集で陥りやすい落とし穴と対処法

情報収集は大切ですが、やり方を間違えると逆に混乱してしまうこともあります。ここでは、よくある3つの失敗と、その対処法を紹介します。

①情報過多で迷子になる

SNSやサイトを見すぎて、どれが正しいのか分からなくなるケース。「全部調べる」よりも、「今知りたいこと」に絞って情報を整理するのがコツです。情報を取捨選択できる人ほど、家づくりのスピードも満足度も高くなります。

また、「家づくり学校の無料個別相談」で情報の整理をすることもおすすめです。

②ネットの口コミを鵜呑みにする

口コミは参考になりますが、必ずしも自分に当てはまるとは限りません。同じ会社でも、担当者やエリアによって印象が異なることもあります。

気になる会社があれば、直接相談して確かめることをおすすめします。

③展示場にいきなり行く

事前に条件や予算を整理せずに展示場へ行くと、情報が多すぎて混乱してしまいます。行く前に「見るポイント」や「質問したいこと」をメモしておくだけで、見学の質がぐっと上がります。

情報を正しく整理して、後悔のない家づくりを!

家づくりに役立つ3点セットを無料でお届けしています!

・優良住宅会社の情報や家づくりのノウハウが満載の『住宅情報誌』

・最新の家づくりトレンドを掲載しているフリーペーパー『ぴったんこ』

・書くだけで要望が具体的になる『家づくりノート』

6.【体験談】家づくりの先輩たちはどうやって情報収集した?

どれだけ情報を集めても、「本当にこれで合ってるのかな?」と不安になるのが家づくり。そんなときに頼りになるのが、実際に注文住宅を建てた“先輩たち”のリアルな体験談です。

ここでは「どこで情報を集めたのか」「どんな悩みを抱えていたのか」「どうやって判断したのか」など、家づくり学校を利用して理想の住まいをかなえた方々の声を紹介します。

同じように悩んだ経験があるからこそ、あなたの家づくりにも役立つヒントがきっと見つかるはずです。

友人・同僚・家族やSNSで情報収集した

Tさんファミリー (埼玉県坂戸市)

どのように情報収集しましたか?

結婚当初から家づくりを考えて建売や土地を見て情報収集していました。いつかは建てたいと思っていたのと、家賃ももったいなかったので、そろそろかなと動き始めました。

そんな中、「家づくり学校」が無料相談をしていると知り、伺いました。初心者が勉強できる場所だと思いました。

自分たちで調べるのはもちろん、友人や同僚、家族、「家づくり学校」などでしっかり情報収集することが大切。私たちは間取りのこともSNSなどを活用して研究し、最終的には主人の考えたプランを実現してもらいました。

展示場で迷ったけれど“基本の整理”で理想の会社に出会えた

Fさんファミリー (岡山県岡山市)

どのように情報収集しましたか?

知識がない状態で展示場に行って話を聞いたのですが、何を基準に選べばいいか全く分かりませんでした。自分たちだけではこれ以上進められないと感じていたとき、「家づくり学校」のことを知り、セミナーに参加しました。

悩んだり考えたりすればするほど納得できる家になると思いました。住んでいるお家を見学したり、成功や後悔談などを聞く中で譲れない点を明確にしてください。私たちも時にはくじけることもありましたが、自分たちと向き合ういい機会なので頑張ってください。

ホームページの情報だけでは不安。中立的な視点で比較できた

Iさんファミリー (広島県福山市)

どのように情報収集しましたか?

工務店のホームページを見てもいいことしか書いてなくて。いろいろなことを知っている家づくり学校に行けば、自分たちの要望に合った会社を紹介してくれるのではないかと思い、伺いました。

やりたいこと(デザイン・色合いなど)を伝えた時に、プロから見て合う・合わないやメリット・デメリットを遠慮なく伝えてくれる担当者さんに出会えたので、失敗なく自分たち好みの家ができました。皆さんも納得いくまで話を聞いて提案してくれる、ダメな時はノーと言ってくれる担当者さんを見つけてくださいね。

7.情報が整理できれば、家づくりはもっと楽しくなる

家づくりは決めごとの連続です。理想の住まいを実現するために、間取りや土地、予算、住宅会社の選定など、あらゆる選択をしていく必要があります。だからこそ、途中で不安になったり、「何が正しいのか分からない」と感じてしまうのは、ごく自然なことです。

しかし、自分たちの理想を少しずつ言葉にしていき、情報を整理することで、家づくりは徐々に“わからない不安”から“形にする楽しさ”へと変わっていきます。

「これは自分たちに合っていそう」「こんな暮らしがしたかったんだ」と気づけたとき、家づくりは一気に前へ進み始めるのです。

それでも「情報が多すぎて整理できない」「住宅会社をどう選べばいいのか分からない」という方は、一度『家づくり学校』をご利用ください。

住宅会社に属さない中立的な立場のアドバイザーが、家づくりの基本から、予算・性能・デザインのバランスまで丁寧にサポートしてくれます。迷いが晴れるだけでなく、「納得できる選択」ができたという安心感にもつながるはずです。

家づくりは、一生に一度の大きなプロジェクト。だからこそ、焦らず、楽しみながら、自分たちのペースで理想の住まいをかたちにしていきましょう。

\ 家づくりのギモンを解決したい /

家を建てるならまず全体の流れをおさえよう!