購入する前に知っておくべき!土地のルールとは?

家を建てる際には「建物」にも「土地」にも様々なルールがあり、そのルール内でしか家を建てることはできません。

例えば、家を建てる土地の条件として、建築基準法42条・43条より「建築物の敷地は原則4m以上の道路に2m以上接していなければならない」と定められています。緊急車両が通れるように「4m以上」とされています。では、道路幅員(道路の横幅)はどのようにして測るのでしょうか?

ここでは、家を建てる際の土地に関するルールについてご紹介していきます。

この記事を監修した人

家づくり学校

地域密着の住宅情報誌を発行している「㈱KG情報」が運営する家づくりの無料相談&優良住宅会社提案サービス。

これまで累計28,000組以上の家づくりをサポート。

個別相談やセミナーでの学びと、住宅会社への見学訪問を通して、「家づくりの基準」をつくるお手伝いをさせていただいています。

\家づくりカタログ情報誌 無料配布中!/

【家づくり学校】が監修する『家づくり本』には、厳選された工務店・ハウスメーカーの最新施工事例や会社ごとの活きた情報が満載!

当サイトでは、カタログ情報誌『家づくりの本』、書くだけで要望がまとめられる『家づくりノート』、毎月発刊している家づくりお役立ちフリーペーパー『ぴったんこ』のセットを無料でプレゼントしています。

\\ まずは家づくり本で勉強しよう! //

道路幅員の測り方

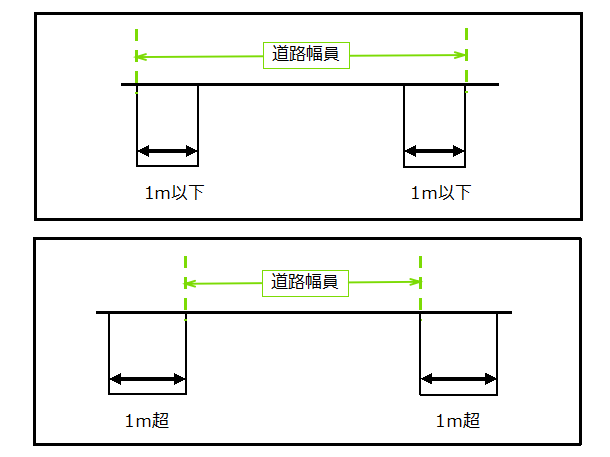

側溝がある場合

側溝は道路幅員に含みます。そのため、側溝の外側から測ることになります。歩道や縁石がある場合も同様です。ちなみに、側溝にふたがついていなくても大丈夫みたいですよ!!

水路がある場合

水路の場合は少し複雑です。

水路の幅が1m以下の場合は、道路幅員に含めます。ですので、水路の外側から測ることになります。

水路の幅が1mを超える場合は、道路幅員に含めません。ですので、水路の内側から測ることになります。

これらを考慮したうえで、道路幅員が4m以上ある接道に2m以上接していれば家を建てることができます。

道路幅員が4m未満の場合に家を建築できるようにするには、敷地の一部を道路として差し出す必要があります。これをセットバックといいます。

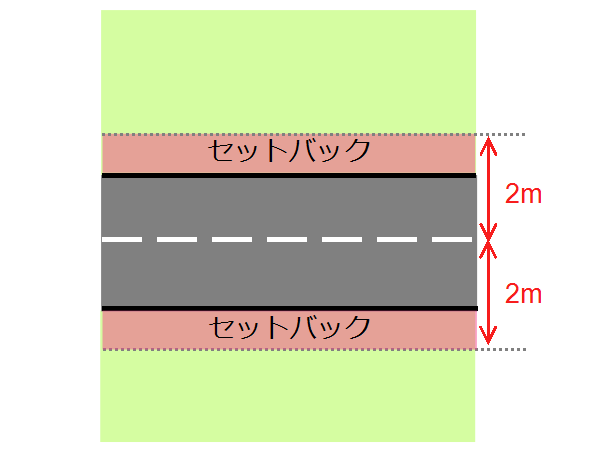

セットバックのルール

道路の反対側が土地

この場合は、道路の中心から2mになるようにセットバックします。

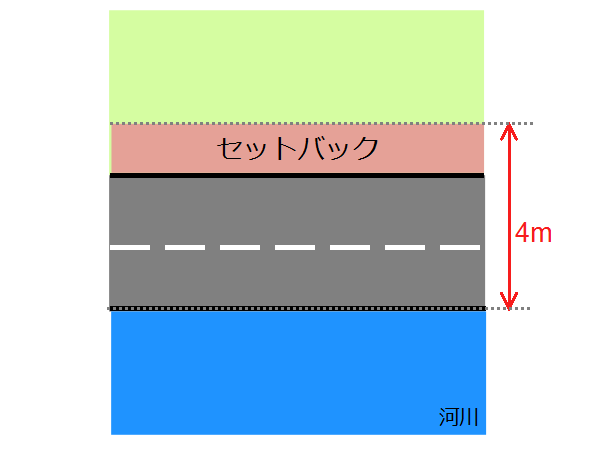

道路の反対側が河川や崖、線路の場合

道路の反対側の境界線から4mになるようにセットバックします。

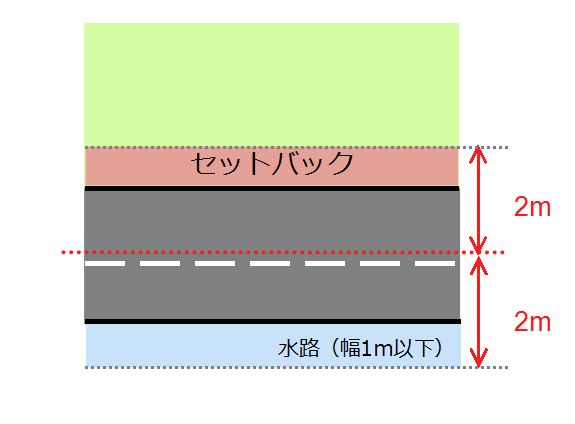

道路の反対側が水路の場合

水路の場合は、水路の幅によって変わります。

【水路の幅が1m以下の場合】

幅1m以下の水路は道路幅員に含まれます。ですので、道路幅と水路幅を合わせた中心が道路中心線です。

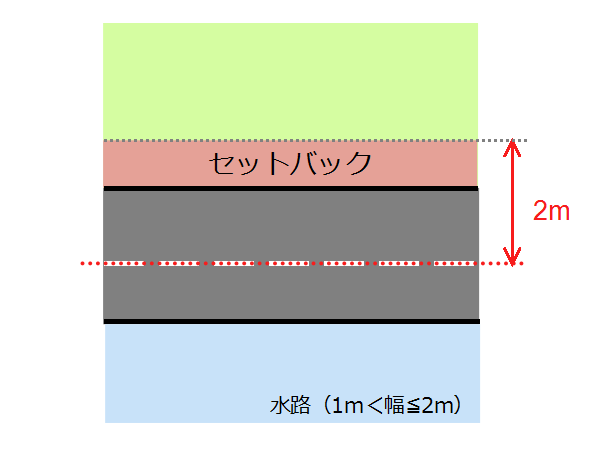

【水路の幅が 1m<幅≦2m の場合】

幅が1mを超える水路は道路幅員に含まれません。幅が1m超かつ2m以下の水路の場合は、現況道路の中心が道路中心線です。

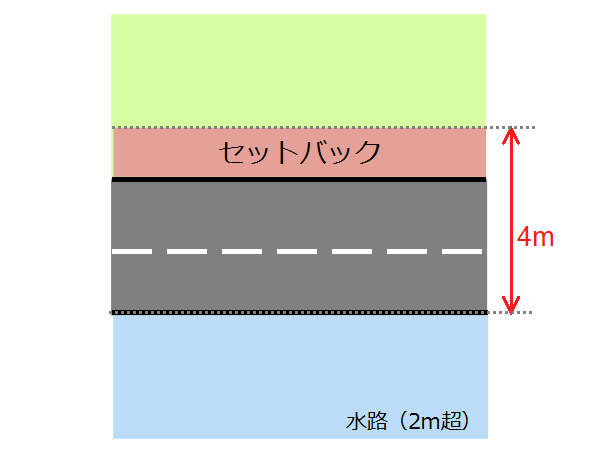

【水路の幅が2m超えの場合】

水路幅が2mを超える場合は、セットバックの条件が「河川や崖」と同じ扱いになります。ですので、道路幅員は、水路と現況道路の境界線から4mということになります。

このほかにも、接道と土地の間に段差がある場合や、接道との間に水路がある場合などいろいろなパターンが考えられます。細かい部分は自治体によって異なるので、確認が必要です。

セットバックした部分には家を建てることができません。門や塀を置いたり、駐車スペースとして利用したりすることもできません。所有権はあるのに、私的利用が制限されるということです。

しかし、セットバックが必要な土地は、セットバックを値下げ交渉の材料の一つとして使える場合があります。土地が広く、セットバックしても問題ないよという土地なら値下げの余地があるので、良いかもしれませんね。

また、自治体によってはセットバック部分を買い取ってくれたり、助成金が出る場合もあるようです。

土地資料からセットバックが必要かどうかを確認する方法などを紹介した記事は下記よりご覧いただけます。

関連記事>>土地探しの失敗を防ぐ!後悔しない土地の選び方と手順をプロが解説

何も知らずにお家を買うと後悔します!!

家を建てるための法規制はたくさんあり、素人では判断できない場合が多いです。信頼できる住宅会社さんに頼めるのが一番良い方法ですが、せめて最低限の知識は身につけておきたいですよね。家づくり学校では、土地選びに関するセミナーを行っています。せっかくの家づくりです。後悔しないために一緒に勉強しましょう!!